大きな地震や水害が起こったとき、「被災地のためになにかしたい」と考える人は多いと思います。

しかし、子供がいる家庭のママや、仕事が毎日忙しい等の人にとって、数日間家をあけて現地に行くのはなかなかハードルが高いです。

そこで、おうちにいながら被災地のためにできることや、募金以外にできる支援を紹介します。

この記事を読むと以下のことがわかります。

この記事でわかること

・おうちにいながらできる被災地支援

・一歩外にでてできる支援方法

・災害ボランティアに行く方法&準備

・おすすめできない支援とは

おうちにいながらできる被災地支援

ポイント

①Amazonほしい物リストで必要な物資を届ける

②ふるさと納税で寄付する

③貯まっているポイントを使って寄付する

①Amazonほしい物リストで必要な物資を届ける

Amazonのほしい物リストを活用する方法です。

物資を送って支援したい、と考えても、個人で集めたものをやみくもに現地の市役所や避難所になっている体育館等に送ると、かえって迷惑になります。

そこで、被災した自治体や団体のAmazonの公開ほしい物リストのなかから、自分が購入できるものを選び、支払い行為をすることで支援につながります。災害後の支援に実際にかかわる人々からのリストによって、現地で本当に必要としているものを知り、簡単かつ迅速に購入して直接届けることができる仕組みです。ピンポイントで「これが必要」というものが明確なため、「使わないのに大量に送られてきた」などという需要・供給の不一致を減らすことができます。

各リスト内には、

・商品名

・金額

・必要な物資のその理由

・優先順位

・希望数

・現在の所有数

が書かれています。支援したい側は自分が送るものの使われ方・必要性を知ってから、物資を購入・送ってもらうことができます。

また、例えば令和6年1月能登半島地震に関するほしい物リストのページを見ると、市や町のほかに、現地に入って支援するNPOやNGOのほか、他の都道府県からの応援チームや任意団体、子ども食堂や動物保護支援の団体など、そのジャンルはさまざまです。

③ふるさと納税

災害発生時に被災自治体へふるさと納税を活用して支援をすることができます。ふるさと納税を利用することで、自治体へダイレクトに寄付ができることが特徴です。また、自治体から寄付金受領証明書が発行されるため、所定の手続きを行うことで住民税や所得税の還付・控除の対象となります。

被災地支援に活用するには、大きくわけると3つの方法があります。

(1)被災した自治体にふるさと納税(返礼品あり)するもの。納めたお金の使い道や、その自治体の特産品などお礼の品を選べるのが特徴です。 (2)被災した自治体が災害支援のために立ち上げた、寄付金や物資などを募るためのふるさと納税のプロジェクトに寄付(返礼品なし) (3)被災した自治体以外が災害支援のために立ち上げた、ふるさと納税のプロジェクトに寄付(代理寄付・返礼品なし)。ふるさと納税に関する多数の手続き等を、被災した自治体の負担を減らそうと始まった「代理寄付」のかたちです

④買い物で貯めたポイントで支援

お買い物などで貯まっているポイントでも寄付することができます。お金よりもポイントだと気軽にできるのがメリットです。

たくさんの事業者で1ポイントからの寄付もできるため、端数のポイントや使用期限が迫っているポイントなどの使い道としても〇

例えば…

1ポイントから寄付できるので、半端な期間限定ポイントなどを利用するのも良いですね。

災害支援関係だけではなく、日頃から環境保全や子どもの貧困、国際協力など、さまざまな支援先を選ぶことができます。

(1)スマホで「楽天ポイント 被災地支援」、または「楽天クラッチ募金」と検索

(2)「明日の災害に備える」の写真をタップ(大きな地震発生後は、各地震を体操とした支援募金ページがあります)

(3)支払い方法を選択する

「楽天ポイントで募金する」

「クレジットカードで募金する」

「振込で募金する」

のうち「楽天ポイントで募金する」をタップする

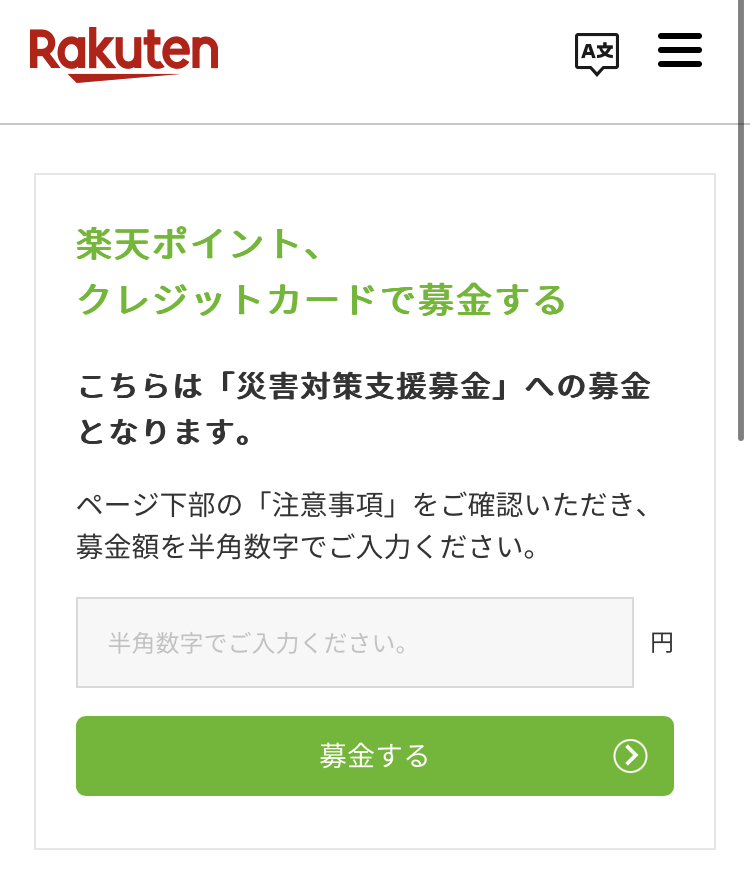

(4)募金額を半角数字で入力する

(5)楽天ユーザーID、パスワードを入力してログインする

(6)注文内容の確認をする

(7)「□ポイント利用」のチェックボックスにcheckを入れる

「一部のポイントを使う」または「すべてポイントを使う」のいずれかにチェックを入れる

(8)「支払う」をタップして完了

(9)完了ページが表示される

地域で少し行動範囲を広げた支援方法

ポイント

①被災地で生産されたものを買う

②落ち着いた時期に旅行へ

③地元のママサークル・NPOなどを経由して支援

①被災地で生産されたものを買う

スーパーなどで被災地でつくられた野菜など食品を見つけたり、伝統工芸品について調べて購入したり、被災地の県・市のアンテナショップがあれば、購入することで応援・支援につながります。

②落ち着いた時期に旅行へ

落ち着いたら観光可能な範囲で旅行にいくのも応援のひとつです。例えば、旅行に行くときの食事は、もちろん全国チェーン店でも良いですが、地元の個人経営の飲食店や、地元名産物を料理して出してくれる飲食店もおすすめです。

被災地の状況について、正しい知識をもつことで、偏見や風評被害を防いだり、ニュースの断片だけをみて「復興はもうだいぶすすんでいる」と思い込んだりするのを防ぐことにもつながります。

③地元のママサークル・NPOなどを経由して支援

被災後に個人で立ち上げた団体が、ママさん達の情報交換の場となることもあります。さらにSNSやHPでは必要物資が呼びかけられ、その時被災地にいるママさんが必要なものが届けられています。

ほかにも、自分が住む地元のママサークルや、子育て支援のNPO団体などでも、物資を募集して、現地との正規のルートで物資を送る支援などを行うことがよくあります。

地元のママサポート団体やNPOなどのインスタやフェイスブックなどをcheckして、子育てグッズや食料をはじめ、被災地で必要なものでどのようなものを募集しているか確認してみましょう。

現地に行って災害ボランティア

ポイント

①情報収集

②申込み

③誰と行くか、交通、宿泊、費用、持ち物

④ボランティア保険加入

⑤災害ボランティア車両の高速道路無料措置

⑥災害ボランティア参加の心得

⑦女性が気をつけたいこと

ここでは、初めての人にも分かる災害ボランティアに参加する手順を紹介します。

まず最初に、災害ボランティアに参加するにあたって、なにより大事なのは「自分の準備はすべて自己完結」することです。準備が不十分なまま被災地に行っても、逆に迷惑になることが多々あります。順を追って準備を進めましょう。

①情報収集

テレビのニュースからSNSまで、災害発生後はたくさんの情報であふれます。

その中で、今必要とされているのはどんなことか、逆に今ひかえた方が良い行動はどんなことか正しく情報を得ましょう。そして、災害ボランティアに参加する際の宿泊場所や移動手段、現地での実際の動きなどを正しく冷静に情報収集することが大切です。SNSなどでいち個人が根拠情報を示さずにつぶやいている投稿よりも、必ず公式の機関が発表している情報を参考にしましょう。

また、最新の情報は公式ホームページや公式SNS等で発信されますので、個人でボランティア募集状況や物資支援に関する電話での問い合わせは控えましょう。

②申込み

ボランティアに参加したいからといって、現地にとりあえず行ったら何かに参加できるわけではありません。

事前に登録が必要な受け入れ先もあれば、参加可能な定員枠が決まっていて1週間前などになったら申し込み受付開始になる団体・ボランティアセンターもあったりなど、さまざまです。

また、ボランティアの募集状況も必ず確認しましょう。そこには「市内在住の方のみ」や「県内在住の方のみ」などと参加条件が記されています。受け入れ可能な規模や、市外・県外からの交通状況が困難なこと、インフラ復旧が遅れて市内に多くの人を受け入れられない、また昨今の新型コロナ等感染症対策などさまざまな理由で、受け入れ条件に制限がある可能性があります。

「●●(自治体名) ボランティア 申し込み」などで検索し、公式に発表されている参加条件をきちんと確認し、条件が満たされていて申し込みフォームなどがあればそこから申し込みましょう。

また、下記のサイトには災害発生後に全国のボランティアセンター(ボラセン)の情報や、特設サイトが作られた場合はそのリンクなど、情報が集約されています。

社会福祉法人全国社会福祉協議会 地域福祉部/全国ボランティア・市民活動振興センター

③交通、宿泊、費用、持ち物

受入れ先の情報や受入れ条件をしっかり確認しましょう。

宿泊場所は自分で手配するのか、ベースキャンプが設けられていてそこに寝泊りが可能なのか(有料無料も要確認)、災害の規模や状況によってもさまざまです。

またボラセンが設置されている場所まで、各自の自家用車で集合が可能なのか、逆に一般の自家用車乗り入れ禁止で、定められた集合場所からバス等でボラセンまで移動するのかも状況はさまざまです。また、作業を実際にする家屋や公共建物等の「現場」までの交通手段も、各自家用車で移動するのか、歩きなのか、その際のスコップ等の道具はどうやって運ぶのか、定められた移動手段に乗るのか、これも現地での指示を正しく受けましょう。

ただし、情報収集をする際に気を付けたいのが、「なんでもかんでも窓口担当者の人に聞かないこと」。被災した現地の職員の方々や、ボランティア運営を請け負っている団体の職員の方々も、多忙な業務や全国からの問い合わせの対応をしていることを忘れてはいけません。

災害ボランティアに参加する際は「すべて自己完結」、寝る場所も食事も交通も、すべて自分で準備をそろえた上で現地に入りましょう。

持ち物をそろえる際に参考になるサイト

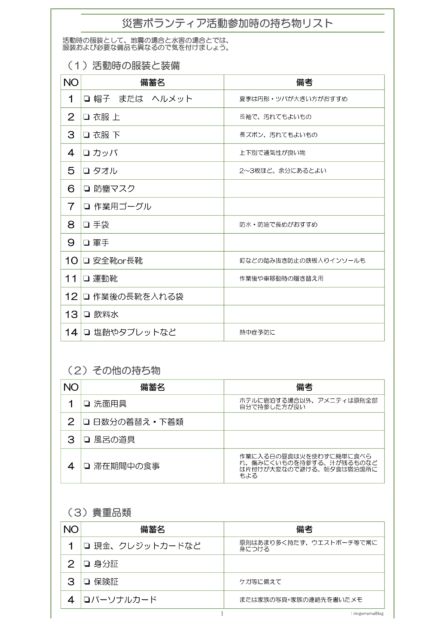

<持ち物リスト>

下の画像はクリックすると大きくなります。

(1)活動時の服装と装備

❏ 帽⼦ または ヘルメット 夏季は円形・ツバが⼤きい⽅がおすすめ

❏ ⾐服 上 ⻑袖で、汚れてもよいもの

❏ ⾐服 下 ⻑ズボン、汚れてもよいもの

❏ カッパ 上下別で通気性が良い物

❏ タオル 2〜3枚ほど。余分にあるとよい

❏ 防塵マスク

❏ 作業⽤ゴーグル

❏ ⼿袋 防⽔・防油で長めがおすすめ

❏ 軍⼿

❏ 安全靴or⻑靴 釘などの踏み抜き防止の鉄板⼊りインソールも

❏ 運動靴 作業後や車移動時の履き替え⽤

❏ 作業後の⻑靴を⼊れる袋

❏ 飲料水

❏ 塩飴やタブレットなど 熱中症予防に

(2)その他の持ち物

❏ 洗面用具 アメニティは原則全部⾃分で持参した⽅が良い

❏ 日数分の着替え・下着類

❏ ⾵呂の道具

❏ 滞在期間中の食事

※食事について※

作業に入る日の昼食は火を使わずに簡単に食べられ、傷みにくいものを持参する。

汁が残るものなどは片付けが大変なので避ける。朝夕食は宿泊場所にもよる

(3)貴重品類

❏ 現⾦、クレジットカードなど あまり多く持たずウエストポーチ等で常に⾝につける

❏ 身分証

❏ 保険証 ケガ等に備えて

❏パーソナルカード または家族の写真+家族の連絡先を書いたメモ

-

防災用パーソナルカードとは?非常時の為に家族各1枚持つ!ダウンロード可能

続きを見る

防災用パーソナルカードとは?非常時の為に家族各1枚持つ!ダウンロード可能

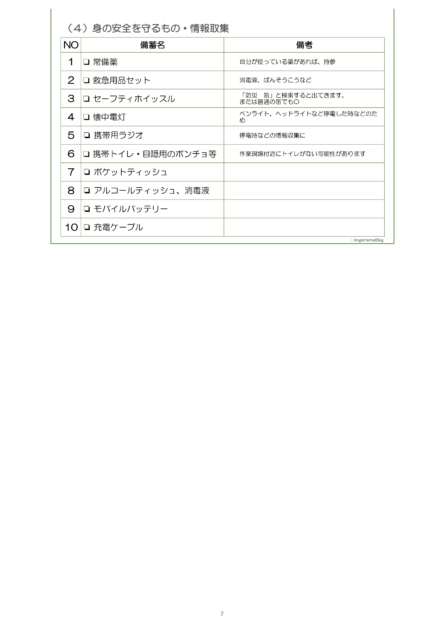

(4)身の安全を守るもの・情報取集

❏ 常備薬 ⾃分が使っている薬があれば、持参

❏ 救急用品セット 消毒液、ばんそうこうなど

❏ セーフティホイッスル 「防災 笛」と検索する。または普通の笛でも〇

❏ 懐中電灯 ペンライト、ヘッドライトなど

❏ 携帯⽤ラジオ 停電時などの情報収集に

❏ 携帯トイレ・目隠用のポンチョ等 作業現場付近にトイレがない可能性がも

❏ ポケットティッシュ

❏ アルコールティッシュ、消毒液

❏ モバイルバッテリー

❏ 充電ケーブル

④ボランティア活動保険加入

作業中のケガや、万が一現地にいる期間に二次災害が発生した場合のケガ、また感染症に罹患した際に補償してくれる「ボランティア活動保険」は必ず加入しましょう。

ボランティア保険に加入するには、ふたつの方法があります。

ボランティア保険

・最寄りの市区町村社会福祉協議会の窓口で直接申し込み

・災害時には特例でWEBによるボランティア活動保険の加入ができる

(1)最寄りの市区町村社会福祉協議会の窓口で直接申し込み

被災地の社会福祉協議会の窓口ではなく、自分が今住んでいる自治体の社協で申し込みが可能です。また、職場が近い自治体や、友人等と複数名で行く際に誰かが代表してまとめて申し込むことも可能です。全員がそこの自治体に居住・勤務していなくても大丈夫です。

(2)災害時には特例でWEBによるボランティア活動保険の加入ができる

災害発生後、特例でWEBで保険加入することができるようになります。ただし、申し込みする前に災害ボランティア活動先のホームページでボランティア募集範囲・要件等、保険の加入条件などを必ず確認しましょう。

⑤災害ボランティア車両の高速道路無料措置

各高速道路会社では、災害時において道路整備特別措置法に基づき被災地自治体から要請等があった場合、「ボランティア活動に使用する車両」に対して高速道路の無料措置を適用する事があります。

例:ネクスコ中日本「災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について」

ただし、前述した通り、道路整備特別措置法にもとづき、被災自治体(被災地の都道府県知事)の判断により自治体から高速道路会社に要請が行われ、すべての災害において無料措置が適用されるわけではありません。また災害ボランティア車両に限定された措置となり、一定の手続きを経る必要はありますが、遠方から自家用車で災害ボランティアに参加する方にとって、重宝されている措置です。

⑥災害ボランティア参加の心得

(1)すべては⾃⼰責任、⾃⼰完結

基本的に⾃⼰完結が原則です。被災地に迷惑をかけない⼼がけが⼤事です。

(2)被災地にいるということを忘れない

被災地では、⾁親や知⼈を失った⼈、家や家財道具を失った⼈がたくさんいます。現地で、不⽤意な⾏動や発⾔をしないことを⼼がけましょう。明るく振舞ったり、笑顔だったり、毅然としていたりしますが、実際は、⼼に傷を負い、⾟い気持ちを隠している⼈もいます。また、多くの場合、被災者は⽀援されることに慣れていません。毎⽇⼊れ替わるボランティアに、「災害時はどうでしたか」と聞かれ続けている場合や、ボランティアに何かを頼むたびに「すみません」と⾔い続け、そのこと⾃体に疲れている場合もあります。また、被災地でボランティアセンターを運営している職員の⽅も被災者の⼀⼈です。

<不⽤意な⾔動・⾏動とは?>

①写真撮影は注意する。周囲の状況を確認し、リーダーがいればその⼈に許可をとる。

②被災者のプライベートに深く⽴ち⼊るような⾔動は、軽い気持ちではしない。

(3)相⼿の⽴場に⽴って考え、⾏動する

ボランティア活動は、被災した家屋の清掃など、相⼿が存在することがほとんどです。⾃分勝⼿に⾏動するのではなく、⽡礫やがらくたにしか⾒えなくても、被災者にとっては⼤切なモノでぞんざいに扱われて悲しかった、という話などはよく聞きます。

(4)⾃分の能⼒・体力に合わせて活動する

⾃分に出来ないと思ったら断ることも必要です。初対面のボランティアの方と同じグループになった場合でも、よくコミュニケーションをとり、作業中にすこし休みたい場合などは、仲間やリーダーに伝えます。

下記のサイトには、災害時のボランティア活動における安全管理について記載しています。

▶ダウンロードはこちらから

冊子版「ボランティア、ご安全に!」初版データ.pdf(4 MB)

募金をするときの注意点&ポイント

①信頼・実績のある事業者を選ぶ

善意を利用した募金詐欺などもあるので、気持ちもお金も無駄にしないためには、信頼できる事業者を選ぶのがおすすめです。

(1)日本赤十字社

クレジットカードや金融機関の口座振替、クレジットカードのポイントなどでも寄付できます。

災害時の被災者救護や新型コロナウイルスなどの感染症拡大防止への対応、

防災・減災の普及啓発やボランティアの育成など、日本赤十字社のいのちを救うさまざまな活動が行われています。

(2)Yahoo!JAPAN

クレジットカードは100円から、Vポイントは1ポイントから寄付できます。

同じ震災関連でも、募金プロジェクトの主催者はさまざまあります。特定非営利活動法人NPO)や社会福祉法人、公益財団、一般社団法人など多様です。対象や使用目的を選んで寄付することができます。

②募金詐欺に注意する

怪しい団体か見分ける方法のひとつとして、団体ホームページをチェックする方法があります。事業(活動)報告書や活動実績など、定期的な情報開示が行われているかを確認しましょう。もしもSNSやHPが存在しない場合や、更新が数年単位で滞っている場合、寄付先を再考するのがよいかもしれません。

ホームページに寄付の使い道が公開されているかもポイントです。

寄付の使い道が報告されていなかったり、目的と使い道にずれがある場合、寄付先として本当に相応しいか、より慎重に判断することをおすすめします。

信頼できる団体の中には、頻繁にSNSで情報発信したり、定期的にHPに活動内容を報告しているところが多いです。

こういったことも、注意して寄付先をかんがえましょう。

こんな支援は控えたい

①個人的に物資を送る

②古着や中古品、汚れているものを送る

③無計画に現地入り

④気持ちの押し付けではないか

①個人的に物資を送る

災害発生直後は物流ルートも混乱し、必要なときに必要な物資を届けられないことも。さらには、よかれと思って個人で大量の物資を被災地に送ると、物資の内容確認や仕分けに手間がかかることに。また、最も必要なタイミングではないときに、個人の判断で物資を送る人が多くいると、さらに被災地を混乱させる原因に

②古着や中古品、汚れているものを送る

「これは自分では使わなくなったけど、寄付したら暮らしに困ってる人の役に立つ

かも」といって、古着などが届けられても、受け取った人はどうおもうでしょう。

情報や物資を取りまとめて支援をしているNPO団体等を通じて物資を送る場合、未開封・新品・綺麗なものを送りましょう。

③無計画に現地入り

地震や大雨で被災した家屋の復旧作業ボランティアに参加しようと、準備もせずに現地に来る人がいます。ボランティア作業で使う装備・洋服・食事・水分、ボランティア保険加入、交通手段、宿泊先など、すべて自己完結することが基本です。こういった準備もなく、ただ現地入りしてしまうと、逆に被災地に迷惑をかけることになってしまいます。

④気持ちの押し付けではないか

災害が発生すると、被災した人のこころに寄り添いたい、エールを送りたいという気持ちから、寄せ書きや千羽鶴が送られてくることがあります。しかし、実際は生活必需品や食料などのほうが必要とされている支援であることを考えると、それは「善意の押し付け」になっていないか一度冷静に考える必要があります。決して「元気を送りたい」「なにか力になりたい」という気持ちが問題ということではないので、その気持ちは募金など別の形であらわすことがおすすめです。

まとめ

大きな地震や水害が起こったとき、「被災地のためになにかしたい」と考える人は多いと思います。自宅にいながら、また地元にいながら被災地支援になることを紹介しました。少しでも参考になれば幸いです。

(りんごママ)