防災が大事だとは思いつつも、情報が多くて結局なにから始めたらいいかわからない・・・という人もいるはず。今回は、すぐに始めることができる防災対策についてご紹介します。

この記事を読むと以下のことがわかります。

この記事でわかること

・初心者にもすぐできる防災対策

・防災グッズの基礎知識「3段階に分けて準備する」

・防災アプリを入れる

・防災リュックからつくる

・居住地域の災害を調べる

目次

【初級編】初心者におすすめ!防災の基礎を知る

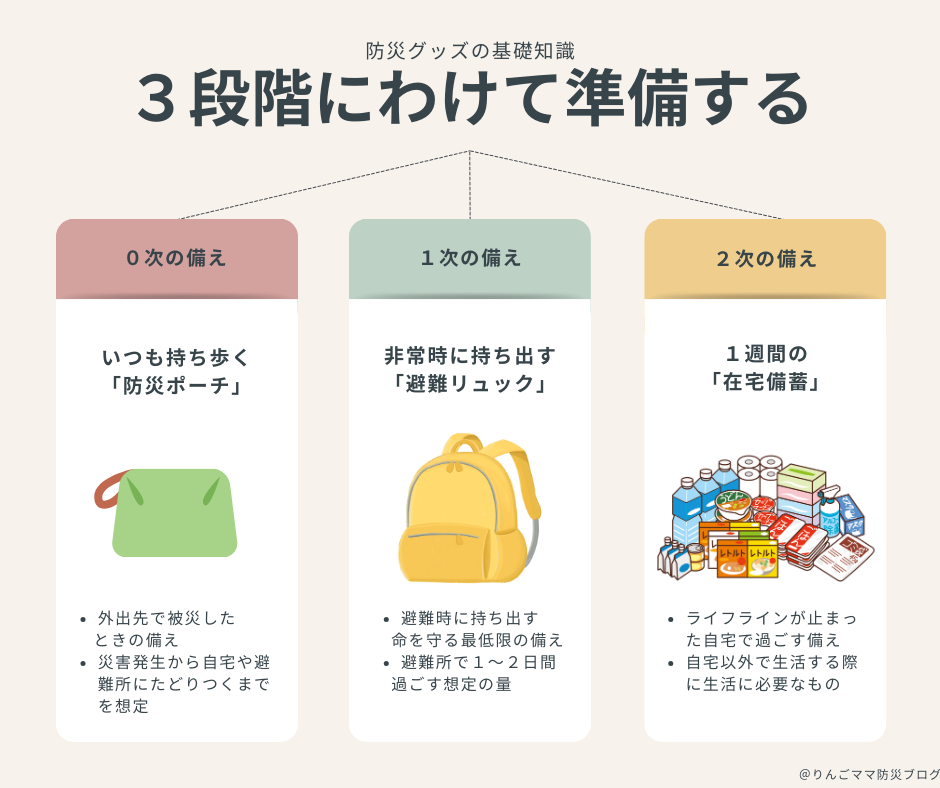

①防災グッズの基礎知識「3段階に分けて準備する」

まず初めに、防災グッズを準備するときに知っておきたい「3段階に分ける考え方」を紹介します。

なぜ最初にこれを紹介するかというと、防災グッズとひとことで言っても、その範囲はとても広いからです。

例えば、「何日分?」「どれくらいの量?」「どんな時を想定した準備をしたらいいの?」など、準備しようにも何から一体準備したらいいか分からない、という人も多いと思います。

ポイント

(1)「0次の備え」いつも常に持ち歩く「防災ポーチ」

外出中に被災した時の備え

(2)「1次の備え」非常時に持ち出す「避難リュック」

避難するときに持ち出し。命を守る最低限の備え

(3)「2次の備え」1週間の「在宅備蓄」

被害が長期化したときの備蓄

詳しくは、第2章「防災グッズ準備で知っておきたい「3段階に分ける考え方」」で紹介します。

②防災アプリDL・公的機関のXをフォローする

SNSで災害のときに強いといわれているのがX(旧Twitter)です。

地震速報や防災情報を発信している公的機関や、自治体や防災課のアカウントをフォローしておきましょう。

ただし、情報が早い一方で、デマやフェイクが多いというデメリットもあるので、信頼できる情報を見極める力をつけておきたいものです。

・公的機関、住まいの自治体や防災課などのXアカウントをフォローしておく ・正しい情報を得るために、防災アプリをダウンロード

災害時のときだけ閲覧するのではなく、普段から使ってみることが大事です。

③防災ゼロの人は「防災リュック」からつくる

防災用にほとんど準備をしていない…という人におすすめするのが、

まずは持ち出し用の「防災リュック」からつくることです。

別の呼び方だと「非常時持ち出し袋」「避難リュック」とも呼ぶことがあります。

目安としては1~2日分。

いきなり1週間分の食料やトイレを準備しよう…と意気込むのは大変です。

また、「何のために使う想定なのか」を考えずに大量に購入すると、家の中が防災グッズであふれてしまいます。

そのため、

「何のための」

「何日分の」

「いつ使う想定で」

「なにを入れたらいいのか」がわかりやすい、

「防災リュック」から作るとよいでしょう。

詳しくは第4章「防災ゼロの人はまずは「防災リュック」から!」で紹介します。

④居住地域の災害の歴史を調べる

住んでいる地域では一体どのような災害が起こりやすいのか、

またどんな自然災害の歴史があったのか、調べてみるとよいでしょう。

・海や川の近くに住んでいる

・津波石碑がある

・山の近くに住んでいる

・海抜が低い地域に住んでいる

・土砂災害が昔あったと言われている地域に住んでいる

・豪雪の時に道がよく寸断される・・・

起こりえる災害によって、どこに逃げるのか、備えるグッズ、家のどこに置くか、どうやって逃げるかなど全く異なります。

参考:危機管理ブログ(株式会社 総合防災ソリューション)

先人の教え①「ここより下に住むな」~千年の昔から、千年後の子孫へ~

防災グッズを準備で知っておきたい!「3段階に分ける考え方」

ここの章では、家庭で準備する防災グッズは「3段階に分けて」そなえる考え方を紹介していきます。

このように、あれもこれも必要かも?とイメージすればするほど、悩んでしまうことはありますよね。

しかし、これでは防災グッズはとんでもない量になるほか、避難生活でふさわしくないものまで持っていくことになってしまいます。

そこで、「何のために」「どこで」「何日分」を明確に分け、備えは3段階に分けて考えると整理しやすくなります

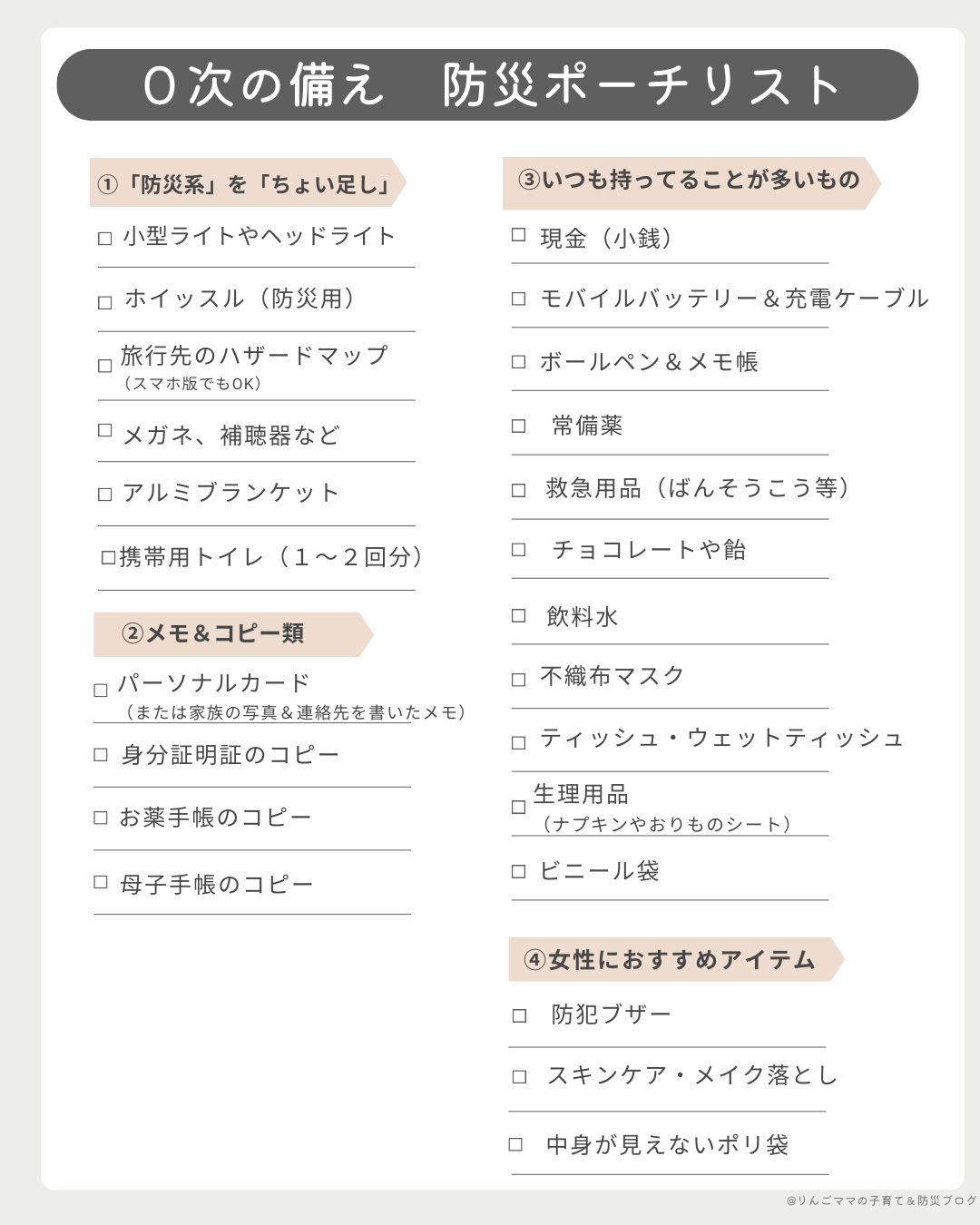

①0次の備え「防災ポーチ」

・いつも常に持ち歩く

・災害発生直後に命を守り、被災場所から自宅や避難所にたどりつくまで、数時間から一晩過ごすために必要なもの

・普段のバッグの中に入れられる大きさのポーチに、必要なものを入れて携帯

・ポーチの素材は防水性で、できるだけ軽量&コンパクトなものがおすすめ

【防災ポーチリスト】女性に必要な持ち歩き用|仕事や外出時に災害が起きたら?

-

【防災ポーチリスト】女性に必要な持ち歩き用|仕事や外出時に災害が起きたら?

続きを見る

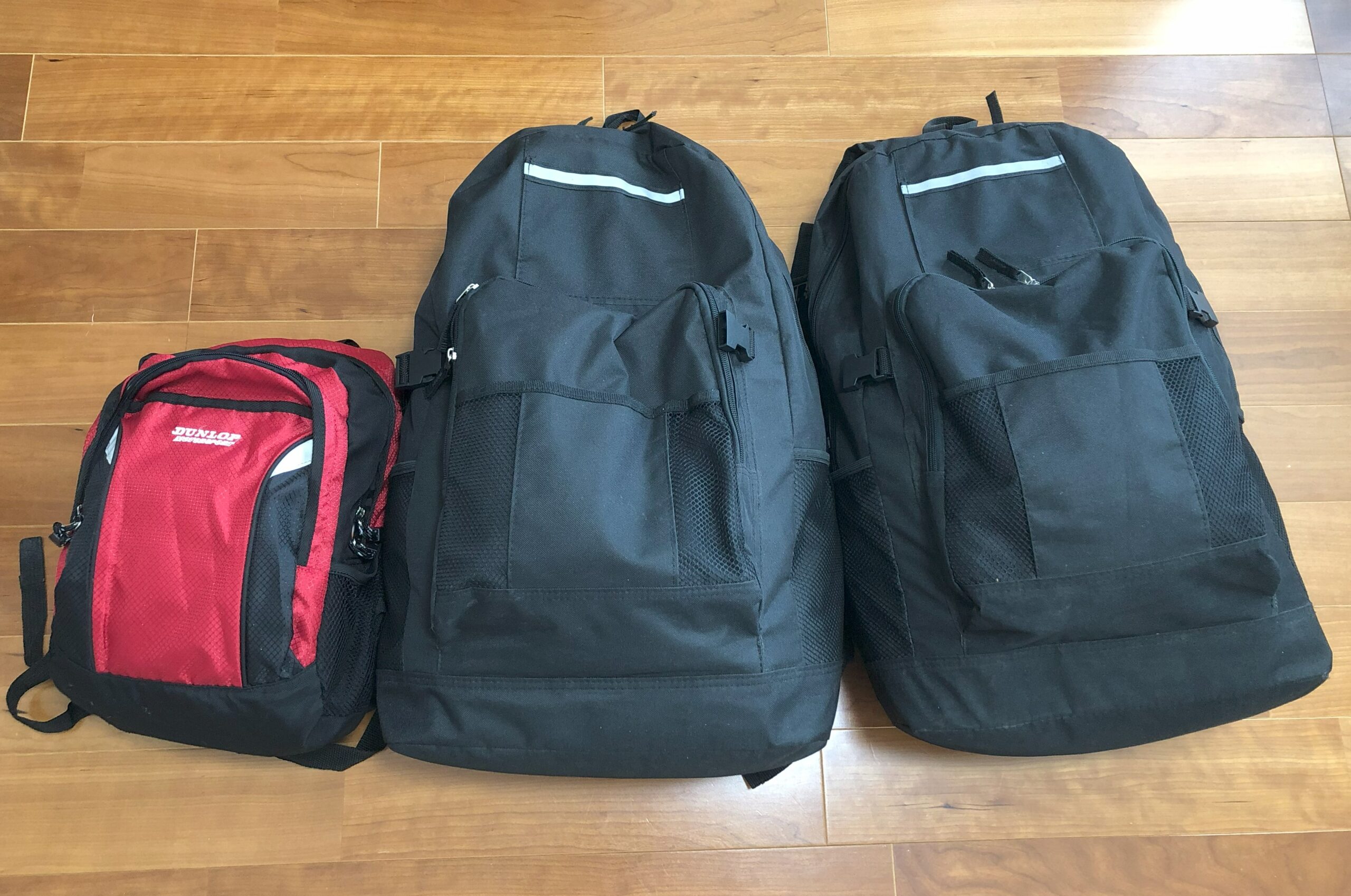

②1次の備え「防災リュック」

・非常時に避難する際に持ち出す最低限の「防災リュック」

・「非常時持ち出し袋」「避難リュック」とも呼びます

・避難所で1~2日間過ごすことを想定した内容です。

また大切なのは、

・「自分が」

・「自宅から避難所まで」

・「緊急時に持ち出せるか」

・「なにより大事なのは命」

という点です。

もしも旦那さんが仕事や外出中で、大人は自分ひとりで子どもを守りながら避難所まで行けるか?

よくインターネットで「防災 グッズ」と調べると、たくさんの情報が出てきます。リストにあるものをすべて詰め込んで、それを背負って子どもを抱っこひもで抱えながら避難場所まで逃げられるか…という点も考慮して、準備することをオススメします。

-

初心者向け!初めての防災リュックなにから揃える?DL可能PDFリスト付き!

続きを見る

初心者向け!初めての防災リュックはなにから揃える?DL可能PDFリスト付き!

③2次の備え「在宅備蓄」

・ライフラインが途絶えたときに必要な3~7日分の「在宅備蓄」のこと

・さらに被害が甚大で避難生活が数週間になる場合は、さらに備蓄があると安心

具体的には、

自宅は無事だが、ライフラインが止まった状況の中で「在宅避難」を続けるために生活に必要な物資

あるいは、

自宅に被害があり避難先(避難所や知人宅など)での生活が長期化する際、自宅の安全を確認したうえで、改めて自宅から持ち出す物資

を想定します。

特に、災害発生後、電気や水道、ガスが止まった状態で自宅等で生活を続けるには、水・エネルギー(電気やガスで調理したり温める手段があるか)・食糧・トイレの確保が不可欠です。

-

【DL可能】在宅避難の1週間備蓄リスト&在宅避難の判断ポイントを解説

続きを見る

【DL可能】在宅避難の1週間備蓄リスト&在宅避難の判断ポイントを解説

またこちらのサイトでは、各家庭の人数等を入力し、1週間分または3日分の備蓄量を示してくれます。

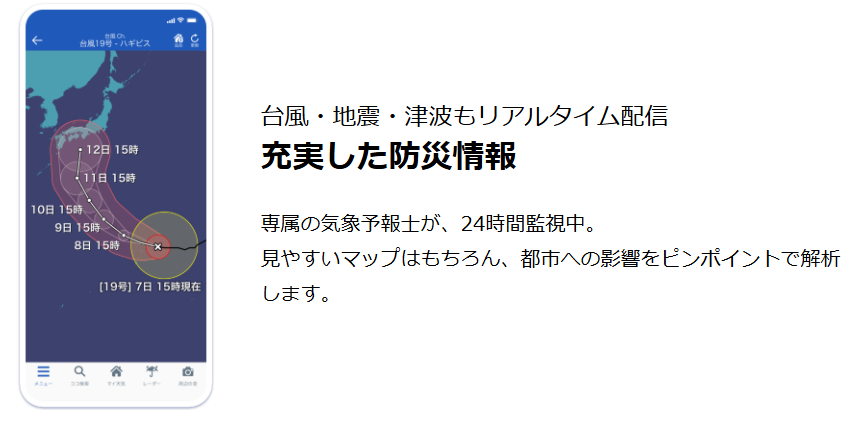

無料ですぐできる!防災アプリを入れよう

災害発生時の情報は超重要です。

災害時のときだけ閲覧するのではなく、普段から使ってみることが大事です。

①公的機関、住まいの自治体や防災課などのX(旧Twitter)アカウントをフォロー

SNSで災害のときに強いといわれているのがX(旧Twitter)です。

地震速報や防災情報を発信している公的機関や、自治体や防災課のアカウントをフォローしておきましょう。

最も知りたい情報は、「自分の居住地域の情報」ですよね。

細かい情報を得られる各自治体のXアカウントもチェック!

ただし、情報が早い一方で、デマやフェイクが多いというデメリットもあるので、信頼できる公式からの情報を見極めることも重要です。

②防災アプリをダウンロード

(1)Yahoo!防災速報

(2)ウェザーニュース

(3)特務機関NERV防災

(4)スマ保災害時ナビ

(1)Yahoo!防災速報

緊急地震速報・豪雨予想・避難情報などの防災情報がスマホに通知されます。最大3つの地域を登録できるので、自宅・職場・実家など、現在地と離れた場所の情報もすばやく確認可能です。

(2)ウェザーニュース

「ウェザーニュース」は、天気予報の精度が高く、災害情報や季節情報など多様な機能が魅力のアプリです。

(3)特務機関NERV防災

地震・津波などの特別警報や、土砂・洪水などの危険度を知らせてくれる「特務機関NERV防災」。情報は気象庁の気象業務支援センターから直接受け取っており、独自の技術でスピーディーに通知がくる。

(4)スマ保災害時ナビ

大規模自然災害に遭遇したときの安心・安全な行 動をサポートするアプリです。 GPS機能を利用して周辺の避難所等を地図上に表示し、現在地からのルートを調べたり、カメ ラ機能(AR機能)を利用して実際の風景画面に避難所の方向や自宅の方向を表示したりするこ とができます。

(5)NHK ニュース・防災

NHKの公式アプリ。最新ニュースと防災情報を提供

(6)参考:00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)

大規模災害が発生すると、被災地でWi-Fiが無料開放されます。

「ファイブゼロジャパン」00000Japan

開放直後はアクセスが集中するため、つながりづらいことも、あきらめずに少し待つと使えるようになります。

防災ゼロの人はまずは「防災リュック」から!

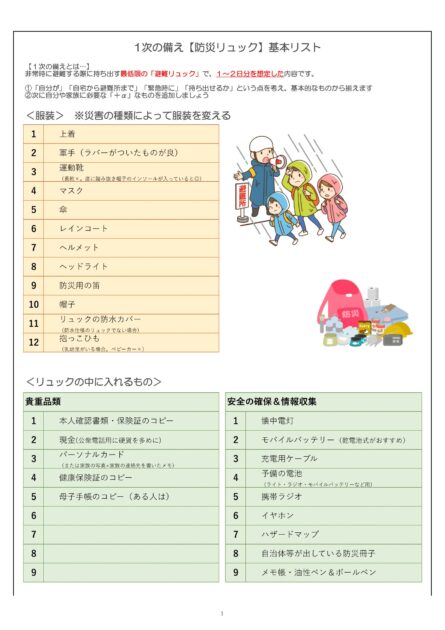

①防災リュックの基本リスト

<服装>

※災害の種類によって服装を変える

・抱っこ紐

・上着

・軍手(ラバーがついたものが良)

・運動靴(長靴×。底に踏み抜き帽子のインソールが入っていると◎)

・マスク

・傘

・レインコート

・ヘルメット

・ヘッドライト

・防災用の笛

・帽子

・リュックの防水カバー(防水仕様のリュックでない場合)

<リュックに入れるもの>

貴重品類

・本人確認書類・保険証のコピー

・現金(公衆電話用に硬貨を多めに)

・パーソナルカード(または家族の写真+家族の連絡先を書いたメモ)

・母子手帳のコピー

・健康保険証のコピー

安全の確保&情報収集

・懐中電灯

・モバイルバッテリー(乾電池式がおすすめ)

・充電用ケーブル

・予備の電池(ライト・ラジオ・モバイルバッテリーなど用)

・携帯ラジオ

・イヤホン

・ハザードマップ

・自治体等が出している防災冊子

・メモ帳&油性ペン

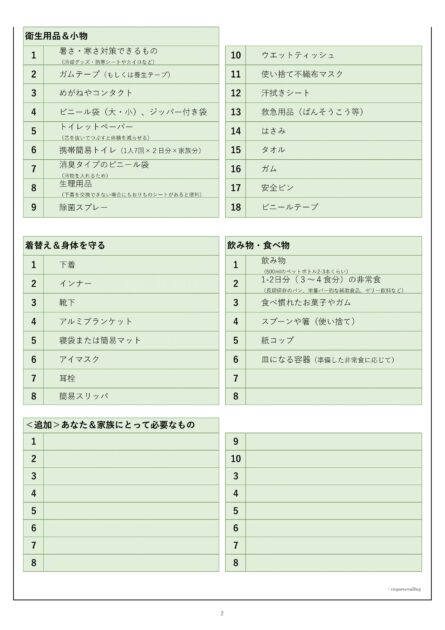

飲み物・食べ物

・飲み物(500mlのペットボトル3-4本くらい)

・1-2日分(3~4食分)の非常食(アルファ化米、レトルトパウチ、缶詰パンなど)

・食べ慣れたお菓子

・スプーンや箸(使い捨て)

・紙コップ

・皿になる容器(準備した非常食に応じて)

衛生用品&小物

・暑さ・寒さ対策できるもの(冷却グッズ・防寒シートやカイロなど)

・ガムテープ(もしくは養生テープ)

・めがねやコンタクト

・ビニール袋(大・小)、ジッパー付き袋

・トイレットペーパー(芯を抜いてつぶすと体積を減らせる)

・携帯簡易トイレ(1人7回×2日分×家族分)

※便器にかぶせるタイプではなく、受け口がついているタイプ

・消臭タイプのビニール袋(汚物を入れるため)

・生理用品(生理目的だけでなく下着を交換できない場合におりものシートがあると便利)

・除菌スプレー

・ウエットティッシュ

・使い捨て不織布マスク

・汗拭きシート

・救急用品(ばんそうこう等)

・はさみ

・タオル

・ガム

着替え&身体を守る

・下着

・インナー

・靴下

・アルミブランケット

・寝袋または簡易マット

・アイマスク

・耳栓

・簡易スリッパ

②防災リュックをつくるときの基本的考え方

ここでは避難する際に持ち出す「防災リュック」の作り方について紹介します。

ポイント

(1)基本のリストを軸に各家庭でカスタマイズ

(2)1人ひとつ用意する

(3)避難所に1泊2日間避難することを想定した内容

(4)居住地域に起こりえる災害を想定して

(1)基本のリストを軸に各家庭でカスタマイズ

紹介するリストは、あくまでも「一般的」な物品リストです。

お子さんの年齢、赤ちゃんや高齢者がいる、ペットがいるなどで、各家庭の状況でカスタマイズしましょう。

市販でセットになっている防災リュックもあります。「買って安心」で終わらせず、必ず中身を全部一度出して確認し、自分にあわせて不要なものは抜き、お店やネットで必要な備品を追加しましょう。

(2)1人ひとつ用意する

防災リュックは1人ひとつ用意するのが基本です。

赤ちゃんから幼児、高齢者をのぞき、リュックを背負える人には1つずつ備えておきましょう。

なぜ1人1つの防災リュックを準備するのが良いとされる理由は、以下の通り。

・もしはぐれてしまったときでも融通が利きやすくなる

・例えばパパが不在中に避難することになった場合、ママ用と子ども用を背負って逃げる。「モノ別」にまとめて2個~3個のリュックに分けると、どれか1個を持ってくることができないと、不便な状況になる。

・1人が1回・1食に使う分が可視化でき、限られたリュックの容量を無駄にせずパッキングできる

小学生のお子さんがいる場合も、一人ひとつもってもらうとよいでしょう。

-

小学生が背負う避難リュック!避難所に持って行くべき防災グッズ12選

続きを見る

小学生が背負う避難リュック!避難所に持って行くべき防災グッズ12選

(3)避難所に1泊2日間避難することを想定した内容

「防災リュック(避難リュック)」は、非常時に避難する際に持ち出す最低限の備品を入れ、1泊2日間を想定した内容です

防災リュックに、例えば1週間分の荷物を入れて逃げるのは、重すぎて運ぶことができません。

前述しましたが、防災グッズを準備する際は、状況や目的を明確にして3段階にわけて考えるコツがあります。これをまずは理解したうえで、防災リュックを準備することが大切です。

(4)居住地域に起こりえる災害を想定して

お住まいの地域のハザードマップを見たことはあるでしょうか。

住んでいる地域では一体どのような災害が起こりやすいのか、またどんな自然災害の歴史があったのか、調べてみるとよいでしょう。

海や川の近くに住んでいる、山の近くに住んでいる、海抜が低い地域に住んでいる、土砂災害が昔あったと言われている地域に住んでいる、豪雪の時に道がよく寸断される・・・

起こりえる災害によって、備えるグッズも、家のどこに置くか、どうやって逃げるか、どこに逃げるのかが全く異なります。

ハザードマップや、自治体が出す防災アプリ、またその地域に適した防災グッズのおすすめなどを参考にしましょう。

おすすめ防災リュック

ここまで、防災グッズがいかに大切かを紹介してきましたが、仕事や家事・育児をしながら防災のことまで考えるのは大変…という方も多いと思います。

そこで、セットでまとまって購入できる防災リュックも選択肢の一つです。

しかし、ここで一番伝えたいのは、「買ったから安心」「もう大丈夫」ではなく

必ずリュックの中身をすべて出して、「本当にわが家に必要なものが全部そろってるか」を確認することが大切です。

時には、セットで入っている中身のうち、わが家にはそこまで優先順位が高くないものもあるかもしれません。

住む地域の災害特徴・家族構成・年齢・高齢者や乳幼児がいるかいないか・持病・アレルギー・個性・ペットの有無…

加えたり、減らしたりして、「自分の家族用にカスタマイズをする」ことが大切です。

防災セット 1人用 HIH 防災グッズ 防災リュック 【ハザードリュック36点セット 】

防災セット SHELTER プレミアム 1人用

防災セット ラピタ プレミアム 1人用

ママ必見!子連れ避難のポイント

①赤ちゃんがいる場合の追加グッズ

小さな赤ちゃんがいる家庭は、追加でグッズを追加しましょう。これも、1~2日間分を想定した荷物量です。

オムツのサイズ、離乳食や食器類の有無は、月齢にあわせて準備しますが、赤ちゃんの成長は早いため、(1)、(3)、(6)、(7)、(8)は3ヶ月ごとに見直しましょう。

-

【防災グッズ】赤ちゃんに必要なものリスト:3段階に分ける防災備蓄

続きを見る

【防災グッズ】赤ちゃんに必要なものリスト:3段階に分ける防災備蓄

(1)オムツ(10枚前後)

(2)おしりふき

(3)着替え2セット

(4)ビニール袋

(5)消臭タイプのビニール袋

(6)おもちゃ(音の鳴らない)、絵本、シール

(7)離乳食、液体ミルク、使い捨て哺乳瓶など(1-2日分)

(8)食器類(使い捨てのスプーン、深めのお皿、カップ、紙コップなど)

(9)授乳ケープ(大きめの布)

(10)母子手帳/保険証/医療証/お薬手帳

(11)保存水(純水がおすすめ)

(12)カイロ/発熱剤

(13)歯みがきシート

(14)おくるみ/アルミブランケット

(1)オムツ(10枚前後)

2日間分を想定して。月齢やその赤ちゃんにあわせて10枚以上でも◎

(2)おしりふき

おしりふきはお手拭きや体をふくことにも使える万能アイテム。

(3)着替え2セット

はき戻しやオムツ漏れ、雨でぬれるなどを想定して、2セットあると安心。

(4)ビニール袋

ゴミから着替えまでなんでも入れられる。

(5)消臭タイプのビニール袋

オムツ用に入れておく。大人の使用済み非常トイレの汚物を入れるのにも活躍します。

(6)おもちゃ(音の鳴らない)・絵本

避難所では音のならないおもちゃ推奨。絵本やぬいぐるみなど。

(7)レトルト離乳食、液体ミルク、使い捨て哺乳瓶など(1-2日分)

月齢にあわせて液体ミルク、使い捨て哺乳瓶。離乳食が始まっていたら、今食べている月齢より「次のステップの離乳食レトルト」をリュックに入れておくと◎

例えば今が生後8か月で、普段「生後7か月」対象と売られている離乳食のレトルトを食べているとしたら、一般的に次のステップとして売られているのが「生後9か月」と書かれているパウチ。この9か月のレトルトパウチをリュックに入れておきましょう。

月齢がすすんで生後9か月用のレトルトを食べられるようになったら、次のステップの「12か月」用のレトルトパウチをリュックに入れておきましょう。リュックから出したパウチは、普段の食事で食べます。

(8)食器類(使い捨てのスプーン、深めのお皿、カップ、紙コップなど)

こちらも月齢に合わせて。

洗うことは簡単にできないので、お皿にビニール袋をかぶせたり、使い捨てのお皿などがおすすめ。まだコップ飲みができなくても、上手にアシストして紙コップで飲ませてあげましょう。

(9)授乳ケープ(大きめの布)

授乳だけでなく、着替えの目隠し、床に敷く、おくるみがわりなどに。

(10)母子手帳/保険証/医療証/お薬手帳などのコピー

メモ類、コピー類は水に濡れないようにビニール袋などに入れておくのがおすすめ。

(11)保存水(軟水)

水には「軟水」と「硬水」があります。消化器官の発達していない赤ちゃんが「硬水」を飲むと腎臓に負担をかけてしまいます。赤ちゃんのお水は必ず「軟水」を備えましょう。

(12)カイロ/発熱剤

常温や冷たいままの液体ミルクや離乳食パウチは、なかなか食べてくれないことも。災害時に、お湯を使わずにミルクや離乳食を温めには、カイロや発熱材を使う方法があります。

カイロをミルク缶のまわりや、離乳食パウチに貼り付け、さらにタオルで包んで2~3時間まちます。

ほかには、災害時やアウトドアに使える発熱材も便利です。

詳しくはこちらをチェック!

-

【覚えておくと便利】外出時や災害時に使える!離乳食の温め方

続きを見る

(13)歯みがきシート/歯ブラシ

赤ちゃん用の歯磨きシートは1枚ずつ小分けになっています。月齢的に歯ブラシを始めていたら、歯ブラシでも◎

(14)おくるみ/アルミブランケット

寒さ対策や、お昼寝時用に。目隠しにもなります。

②小学生以上にはリュックを準備

小学生以上のお子さんがいる場合は、1人1つ背負ってもらいましょう。小学生用の避難リュックに入れるグッズリストを具体的にご紹介します。

まず前提として、

今回は「ランドセルを背負うことに慣れた小学生以上」かつ「保護者(大人)と一緒に同じ避難所に避難する」

を想定してご紹介します。

よって、小学生の子どもに持たせる避難リュックにはすべて入りきらず、大人のリュックにも必要なものを入れて避難する、という前提です。

(1)パーソナルカード(または家族の写真+家族の連絡先を書いたメモ)

(2)防災用ホイッスル

(3)ライト

(4)飲み物

(5)1~2食分の非常食で軽いもの

(6)長期保存のお菓子

(7)遊べるもの

(8)レインコート(上下セパレート)

(9)着替え

(10)ビニール袋

(11)使い捨て不織布マスク

(12)軍手

(1)パーソナルカード

・自分の特徴、アレルギー、持病、家族構成、家族の連絡先など、被災時に必要になる情報をまとめたカード のこと。インターネットでカードのテンプレートをDLして手作りできます。

・または家族の写真+家族の連絡先を書いたメモ

(2)防災用ホイッスル

・100円SHOPなどで購入できる中にコルク玉が入っているタイプではなく、防災用がおすすめ

・ネットなどで1000円以内で購入できます

(3)ライト

・手から落とさないように手首ストラップがついているライトや、両手があくようにヘッドライトがおすすめです

(4)飲み物

・500mlのペットボトル水を1~2本ほど

・子どもの体力で持てる本数を調節

(5)1~2食分の非常食で軽いもの

・長期保存パンなど。パウチタイプはかさばらず軽いのでおすすめ

・持てない分は大人のリュックに入れる

(6)長期保存のお菓子

・非常時でいつもと違う環境にいるので、お菓子があると少しでも子どもの心ケアに。

・全部は入りきらないので少量からでも

(7)遊べるもの

・音がならないもの、充電不要なもの

・複数人で遊べるものだと、子ども同士の交流とストレスケアにも。

・おもちゃ例(おりがみ・ぬりえ・おえかき・トランプ・シールブック・ちいさなボードゲーム・ミニパズル・ぬいぐるみ・スマホ・ゲーム←充電ツールが確保されていれば)

(8)レインコート

・大雨や台風時に使用

・リュックに入れるのではなく、着用する

・上下セパレートタイプが着替えやすく動きやすい

(9)着替え

・濡れたり汚したりすることも想定して2セット

・小学校高学年でも災害時はなにがあるか分からないので着替えはマストで

(10)ビニール袋

・普通のビニール袋のほか、防臭タイプもあると◎

(11)使い捨て不織布マスク

・避難所で使用

・衛生面でもケア

(12)軍手

・グリップ付きがおすすめ

②何歳から避難リュックを自分で持たせる?

何歳から避難リュックを準備するか、という明確な決まりはありませんが、目安としてはランドセルを自分で背負える小学生になったタイミングが、ひとつの目安です。

小学生になると、自分のものを自分で管理し、もち運ぶという習慣が生まれます。また、さまざまなことに興味をもつ時期であり、自然災害のことがテレビやニュースで流れているのをみて、認識し始める時期でもあります。避難リュックを一緒につくるのをきかっけに、防災意識を高めることにもつながります。

低学年では持てる量にも限りがあるため、子どもの成長や発達に応じて小学生用の防災リュックを準備すると良いですね。

-

小学生が背負う避難リュック!避難所に持って行くべき防災グッズ12選

続きを見る

小学生が背負う避難リュック!避難所に持って行くべき防災グッズ12選

まとめ

地震や台風・大雨・洪水など、非常時・被災時の安全確保のためにも、備えは万全にしておきたいもの。

特に「防災リュック」は、災害発生時から1~2日間の命をつなぐための大切なものが詰まっています。なにも準備していない、という方は、まずは「防災リュック」から準備してみましょう。

(りんごママ)