防災グッズは一度そろえたまま放置してしまうと、

- 食料や水の賞味期限が切れていた

- 乾電池の使用期限が過ぎていた

- 子どものおむつや着替えがサイズアウトしていた

なんてことも。

家族構成や生活環境の変化に合わせて、中身を見直すことがとても大切です。

この記事を読むと以下のことがわかります。

この記事でわかること

準備しているけど、わが家の防災グッズ中身に自信がない

なるべく手間をかけずに見直しをしたい

子どもや家族に合わせた備え方を知りたい

- 防災グッズ「なにをどれくらい必要?」を解説します

3月と9月は防災グッズ見直しの時期

そう思って防災グッズをそろえたものの、

防災グッズの中には 食料や水の賞味期限、乾電池の使用推奨期限 などがあり、知らないうちに期限切れになってしまうことがあります。

さらに、季節に合わせて入れ替えたいアイテム(使い捨てカイロやブランケット、暑さ対策のネッククーラーなど)や、

子どもの成長でサイズアウトするおむつや着替えなどもあるため、放置してしまうといざという時に使えない可能性も。

とはいえ

というのが本音ですよね。

①半年に1度の頻度がおすすめ

防災グッズの定期見直し頻度は、「半年に1度」がおすすめです。

理想をいうと四季にあわせて年に4回見直せると良いですが、なかなかハードルが高いという人にはまずは「半年に1度」見直すことから定着化すると良いでしょう。

ちなみに…

1年に4回見直すというのは、1年のうちで季節の変わり目とされる4回(3月1日・6月1日・9月1日・12月1日)に

防災グッズの点検を行って災害に備えようと、防災システム研究所の防災・危機管理アドバイザーの山村武彦氏が提唱したものです。

このうち3月1日は「防災品点検の日」で、1923年9月1日に発生した関東大震災をきっかけに制定された日です。

②防災グッズ見直しは3月と9月!その理由は?

防災グッズの見直しは、3月と9月を目安にすることをおすすめします。

その理由は2つあります。

ひとつ目の理由は、3月は3.11の東日本大震災、9月は9月1日防災の日がある月です。

過去の自然災害を教訓に、テレビや新聞などで防災特集が組まれたり、地域で防災イベントが開催されたり、学校や保育園などで防災訓練が行われるなど、

注意喚起の情報が増えますので、自然と意識することができます。

また、自治体や町内などでも防災訓練があったり、スーパーやネットサイトなどでも防災グッズのコーナーが設置され、買いなおししやすい時期だからです。

ふたつ目は、3月の見直しは「これから暑くなる春&夏にあわせて」、

9月には「寒くなる秋&冬にあわせて」、季節ものを入れ替えできるからです。

夏用に入れていた暑さ対策のものを9月に抜き、代わりに寒さ対策のカイロなどを入れる、といった具合です。

ただし、最近は9月でも暑い期間が長いため、地域の気候によっては1か月前後させてももちろんOKです。

自宅の防災グッズを置いているスペースに、見直しをしたらチェックを記入できる、簡易的な張り紙をしても良いですね。

③「正直めんどくさい!」防災グッズ全部の見直しは不要

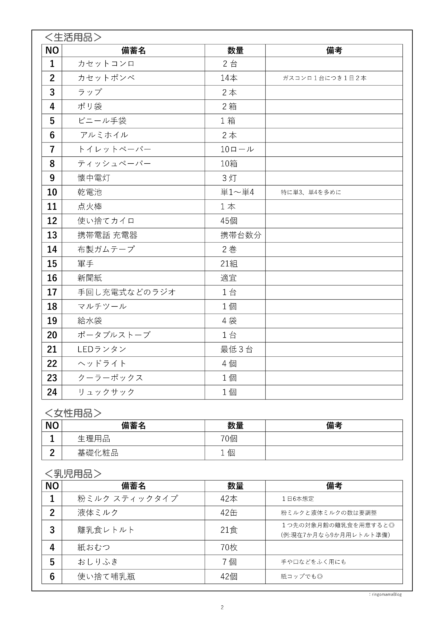

防災グッズのなかで買い替えや交換が必要なアイテムは以下の通り。

「定期的な見直し」といっても、避難リュックや、防災備蓄の棚にストックしているものを全部見直すわけではありません。

半年に1度のチェックで確認すると良いものは以下の5点です。

ポイント

(1)水

(2)食料

(3)乾電池・充電するもの

(4)常備薬・医療品

(5)子ども関連のもの

(1)水

・ペットボトルの水の賞味期限は通常2~3年

・長期保存用でも5年~10年が目安

・賞味期限が近くなったら日常生活でも使用し、新たに買い足して一定の量を保つようにしましょう。

(2)食料

・アルファ米や缶詰パンの賞味期限はだいたい3~5年

・長期保存ではなく日常的に食べるレトルト食品などは、1年前後のものがほとんど

・賞味期限が切れる前に交換した「非常食」「日常食品」たちは、捨てずに食べましょう。

りんごママオススメ!

・調理方法や味を経験しておくと、いざという時に役立ち、次に買う非常食の傾向を考える際の参考になります。

・特に子どもは、非常食などの食べたことがないものは、いざという時にはなかなか食べてくれません。

・「食べたことがある」という経験があることで、非常時に食べてくれることにつながります。

(3)乾電池・充電するもの

・乾電池には「使用推奨期限」が電池の側面に記載されています。

・使用期限が近い電池は交換し、日常使いで早めに使用しましょう。

・交換した分だけ買い足しておきましょう。

・スマホ充電のためのバッテリー類も、しっかり動くかどうかを確認し、準備しておくと安心

・スマホを機種変更したのに充電器は前のまま…ということがないように確認しておきましょう。

(4)常備薬や医療品

・頭痛薬、消毒薬や傷テープなどにも、使用期限・品質保持期限があります。

・箱に書かれている期限をチェックして、必要に応じて交換し、その分買い足しておきましょう。

・持病がある場合、常備薬は3日~1週間分の備えが必要とされています。

・医師と相談し備蓄しておくことをおすすめします。

(5)子ども関連のもの

・子どもは成長するにつれて必要なものが変わってくるため、こまめにチェックしておくことが大切です。

・紙おむつのサイズ・着替え用の衣服など、サイズアウトしていないかチェック

・今リュックに入れているオムツや着替えを抜いたら、ひとつ大き目のサイズを入れておくとよいでしょう

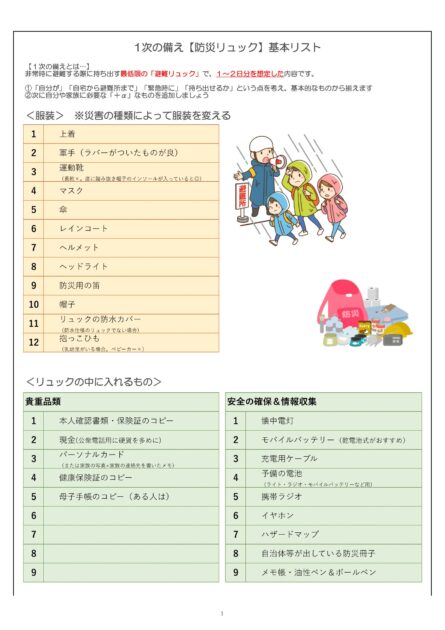

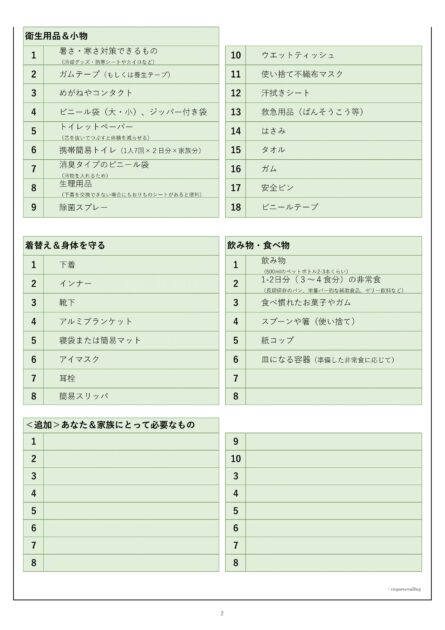

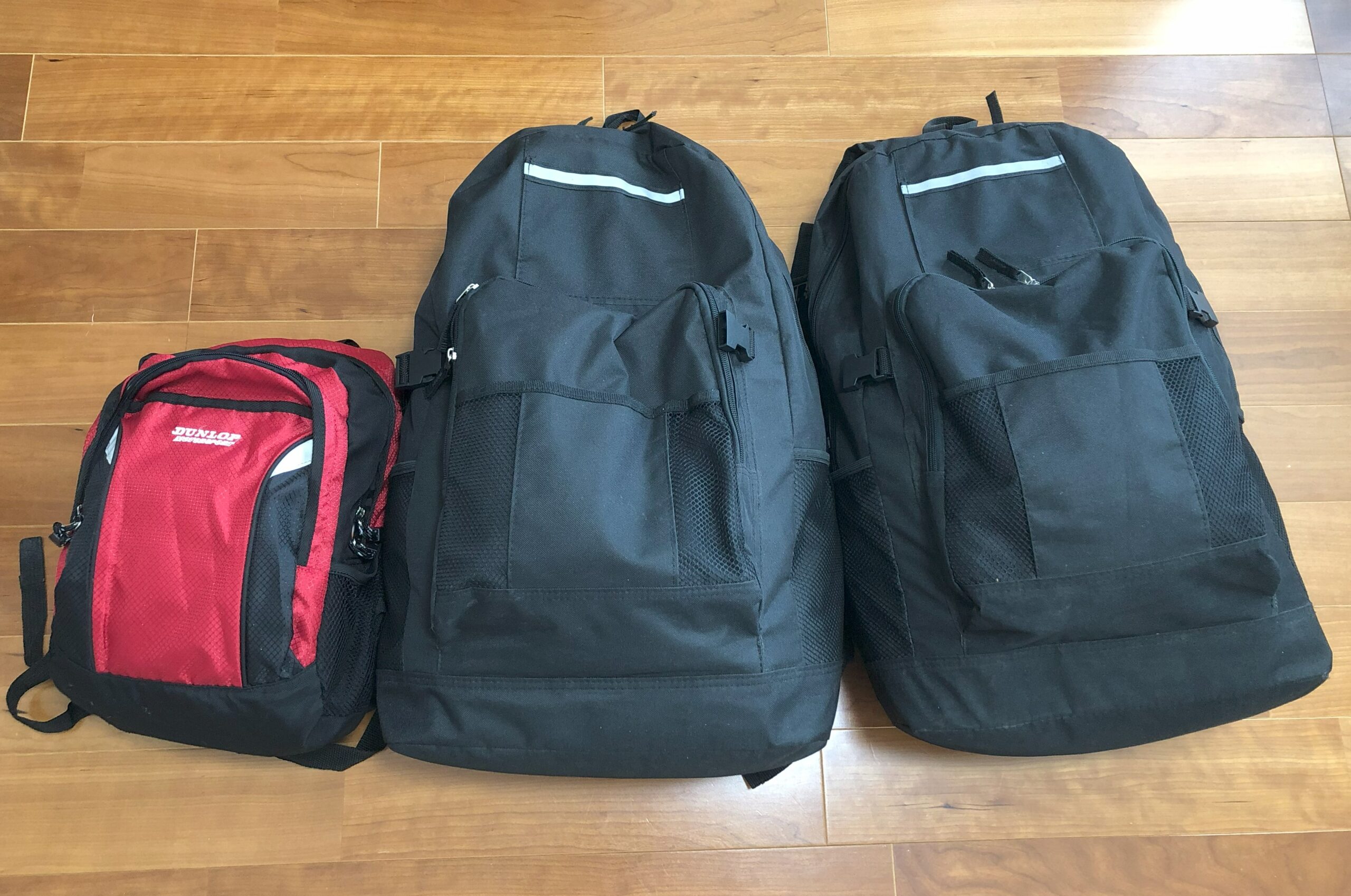

1次の備え「防災リュック」を見直す

①1次の備えってなに?

・非常時に避難する際に持ち出す最低限の「防災リュック」

・「非常時持ち出し袋」「避難リュック」とも呼びます

・避難所で1~2日間過ごすことを想定した内容です。

また大切なのは、

・「自分が」

・「自宅から避難所まで」

・「緊急時に持ち出せるか」

・「なにより大事なのは命」

という点です。

よくインターネットで「防災 グッズ」と調べると、たくさんの情報が出てきます。

リストにあるものをすべて詰め込んで、それを背負って子どもを抱っこひもで抱えながら、避難場所まで逃げられるか…

という点も考慮して、準備することをオススメします。

②【PDF】1次の備え「防災リュック」リスト

-

初心者向け!初めての防災リュックなにから揃える?DL可能PDFリスト付き!

続きを見る

初心者向け!初めての防災リュックはなにから揃える?DL可能PDFリスト付き!

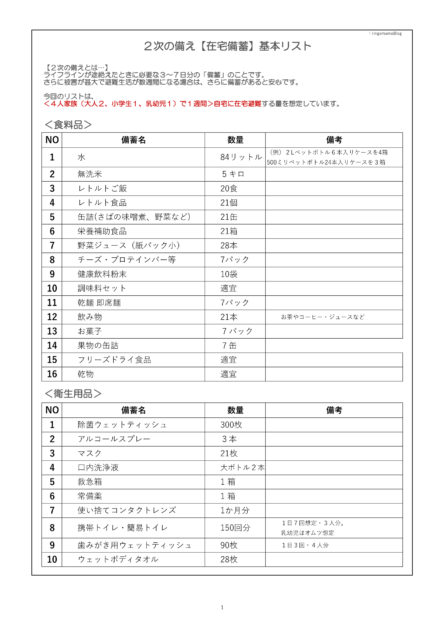

2次の備え「在宅備蓄」を見直す

①2次の備えってなに?

・ライフラインが途絶えたときに必要な3~7日分の「在宅備蓄」のこと

・さらに被害が甚大で避難生活が数週間になる場合は、さらに備蓄があると安心

具体的には、

自宅は無事だが、ライフラインが止まった状況の中で「在宅避難」を続けるために生活に必要な物資

あるいは、

自宅に被害があり避難先(避難所や知人宅など)での生活が長期化する際、自宅の安全を確認したうえで、改めて自宅から持ち出す物資

を想定します。

特に、災害発生後、電気や水道、ガスが止まった状態で自宅等で生活を続けるには、水・エネルギー(電気やガスで調理したり温める手段があるか)・食糧・トイレの確保が不可欠です。

-

【DL可能】在宅避難の1週間備蓄リスト&在宅避難の判断ポイントを解説

続きを見る

【DL可能】在宅避難の1週間備蓄リスト&在宅避難の判断ポイントを解説

②各家庭に必要な1週間分の「量と内容」を簡単に調べる方法

こちらのサイトでは、各家庭の人数等を入力し、1週間分または3日分の備蓄量を示してくれます。

③ダウンロード可能!1週間の備蓄リスト

在宅避難をする際は、最低でも3日間分、理想なら1週間分の食料・生活用品の備蓄が推奨されています。

ここでは、4人家族(大人2名・小学校低学年1名・乳幼児1名)の1週間分を想定した備蓄リストを紹介します。

【PDFファイル:ダウンロード可能!在宅避難の備蓄リスト1週間分】4人家族想定・1週間分(大人2名・小学校低学年1名・乳幼児1名)

④災害時、自宅の食料は何から食べる?

災害時、電気・水道・ガスが止まった・・・

そんなときの食事の準備はどうしよう?

最初に思いつくのは、備えていたアルファ米や長期保存パンなどの「非常食」ですよね。

推奨!災害時に食べるのはこの順番!

ポイント

①冷蔵庫

②冷凍庫

③常温食材

④非常食

①冷蔵庫

・冷蔵庫が停止したら、まずは日持ちしない肉・魚・賞味期限の近いもの・野菜類から食べましょう

・電気が止まってから時間が経ちすぎて、肉・魚が傷んでいるときは食べるのは控えよう!特に夏場はNG

・大切な冷気が逃げるので、こまめに冷蔵庫を開けないように注意

・加熱調理できるように、「カセットコンロ」「ガスボンベ」はマストで準備しよう

②冷凍庫

・食べるために溶けたほうがいいものを冷蔵庫に移動する

・冷蔵庫にうつすと冷蔵庫が冷えて◎

・温める・焼くなどができるように、「カセットコンロ」「ガスボンベ」が必要!

③常温食材

・ふだん冷蔵庫・冷凍庫に入れていない食材に手をつけよう

・レトルト食品、ラーメン、パスタ、乾物・・・

・お湯を沸かしたり、温めるためには「カセットコンロ」「ガスボンベ」が必要!

④最後が「非常食」

・災害!となったらすぐにイメージするのが「非常食」ですが、これらは「最後の砦」

・もちろん、カセットコンロなどもなくて調理する環境が整わないときは、缶詰パンやアルファ米を水で戻す、などのすぐ食べられる方法を選んでOK

停電・断水・ガス停止のなかで、つい焦って非常食から食べようとしがちですが、まずは傷みやすいものから順次食べていくのがおすすめです!

そのためにも、水の備蓄・カセットコンロ&ガスボンベ・ポリ袋調理方法などもチェックしておくことがおすすめです。

-

【リストあり】災害時の停電・断水で必要な料理道具&備品はなに?

続きを見る

賞味期限が切れた水は飲めるのか

①長期保存水は賞味期限が過ぎても飲めるのか

賞味期限が切れた水は飲めなくなってしまうのでしょうか。

結論からいうと、賞味期限が切れても飲めます。

賞味期限は美味しく飲める期間ですので、期限切れでも問題ありません。

開封していない状態で、かつ適切に保存していれば、中身が傷む事はなく飲むことができます。

他の食品や飲料と同じように味が落ちたり、中身が腐ったりといったことは基本的にありません。水は開封しない限り、問題なく飲めるということは覚えておくと良いですね。

では、なぜ飲むことができるのでしょうか。

(参考:農林水産省HP「防災備蓄用の水は賞味期限が切れたら使用できなくなりますか」)

②賞味期限が過ぎても飲める理由

(1)長期保存のペットボトル容器に秘密がある

そもそもなぜ、長期保存水は普通のペットボトル水と異なり、5年~10年と保存できるのでしょうか。

その理由はペットボトル容器にあります。通常のペットボトルより厚く作られているからです。

ペットボトルが厚さが、「内部の水の蒸発」「外部の匂い移り」の長期的な防止に関係しています。

(2)なぜ腐らないのに水に賞味期限があるのか

なぜ腐らないのに賞味期限があるのでしょうか?これは、先述した「内部の水の蒸発防止」と「におい移り防止」と関係があります。

- 内容量が減るから

一般的なペットボトルには非常に小さな穴があり、通気性のある容器なので、時間が経過するとともに少しずつ水分が蒸発して内容量が少なくなることがあります。そうすると、表面に記載されている内容量と中身の量が合わなくなります。この結果、計量法という法律に抵触し、法律違反となってしまうため問題が起こる可能性があります。

一方で長期保存水は、この穴が非常に少なく、長期間保存してもほとんど水が蒸発しにくい材質・厚みのペットボトル容器が用いられています。ですが、長期保存水であっても、一定の賞味期限を設けることで、問題なく保管できる期間を定めています。

- 匂いうつりするから

通常のペットボトルは通気性のある容器なので、においの強いものと一緒に保存しているとボトル本体や蓋ににおいが移ってしまうことがあります。場合によってはペットボトル内の水にまでにおいが移ることもあります。よって、できるだけにおいのない状態で飲んでもらえるように賞味期限が設定されています。

これに対して、長期保存水用のペットボトル容器は、におい移りのしにくいものが使われています。ですが、匂いの強い洗剤などの近くで保管をしておくと、その限りではないため、保存方法にも気をつけましょう。

- 水は腐らないため、「消費期限」ではなく「賞味期限」が設けられている

ペットボトル水に設けられているのは、「賞味期限」です。賞味期限は、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」となっています。

「消費期限」と「賞味期限」には明確な違いがあります。

消費期限

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。お弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなど、いたみやすい食品に表示されています。

賞味期限

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。スナック菓子、カップめん、チーズ、かんづめ、ペットボトル飲料など、消費期限に比べ、いたみにくい食品に表示されています

(3)飲むことをためらう時はどうする?活用方法

飲水にすることにためらいがある場合は、以下の方法で活用できます。

ポイント

・沸騰させてから飲む

・調理用に使う

・歯磨きに使う

- 沸騰させてから飲む

期限切れのペットボトル水をそのまま飲むのに抵抗がある人は、鍋とカセットコンロで水を沸騰させてから飲む方法もあります。

非常時には、生活用水も飲料水も貴重な存在です。断水、停電やガス停止した中では、沸騰させるにも手段に限りがあります。

カセットコンロ、ガスボンベも備蓄として常備しておけば、鍋で沸騰させ、麦茶等を入れるポットなどにいれて飲料水として使えます。開封後は、すぐに飲み切りましょう

防災グッズにカセットコンロは必要?避難所で使う?メリットと注意点も解説 続きを見る

防災グッズにカセットコンロは必要?避難所で使う?メリットと注意点も解説

-

賞味期限切れの備蓄・長期保存水は飲めるのか?有効活用できる使い道も紹介

続きを見る

まとめ

地震や台風・大雨・洪水など、非常時・被災時の安全確保のためにも、備えは万全にしておきたいもの。ですが用意しただけで終わってしまっては、いざというときに食べられなかったり使えなかったりすることがないよう、定期的に見直しをして、「防災」というものが家族の生活の一部に溶け込んでいくと良いですね。

(りんごママ)