「0次の備え」「防災ポーチ」という言葉を知っていますか。

もしも災害が起こったら…と防災リュックを作って、自宅にしまっている人は多くいると思いますが、この「防災ポーチ」を準備して毎日持ち歩いている人はまだ珍しいかもしれません。

防災ポーチとは

・日常的に携帯するもの

・災害発生直後に命を守る

・被災場所から自宅や避難所にたどりつくまで、数時間から一晩過ごすために必要なもの

・普段のバッグの中に入れられる大きさのポーチに、必要なものを入れます

この記事でわかること

・防災ポーチの中身

・0次の備え、1次の備え、2次の備えとは

・女性が防災ポーチに入れるといいもの

・セットになってるおすすめ防災ポーチ

目次

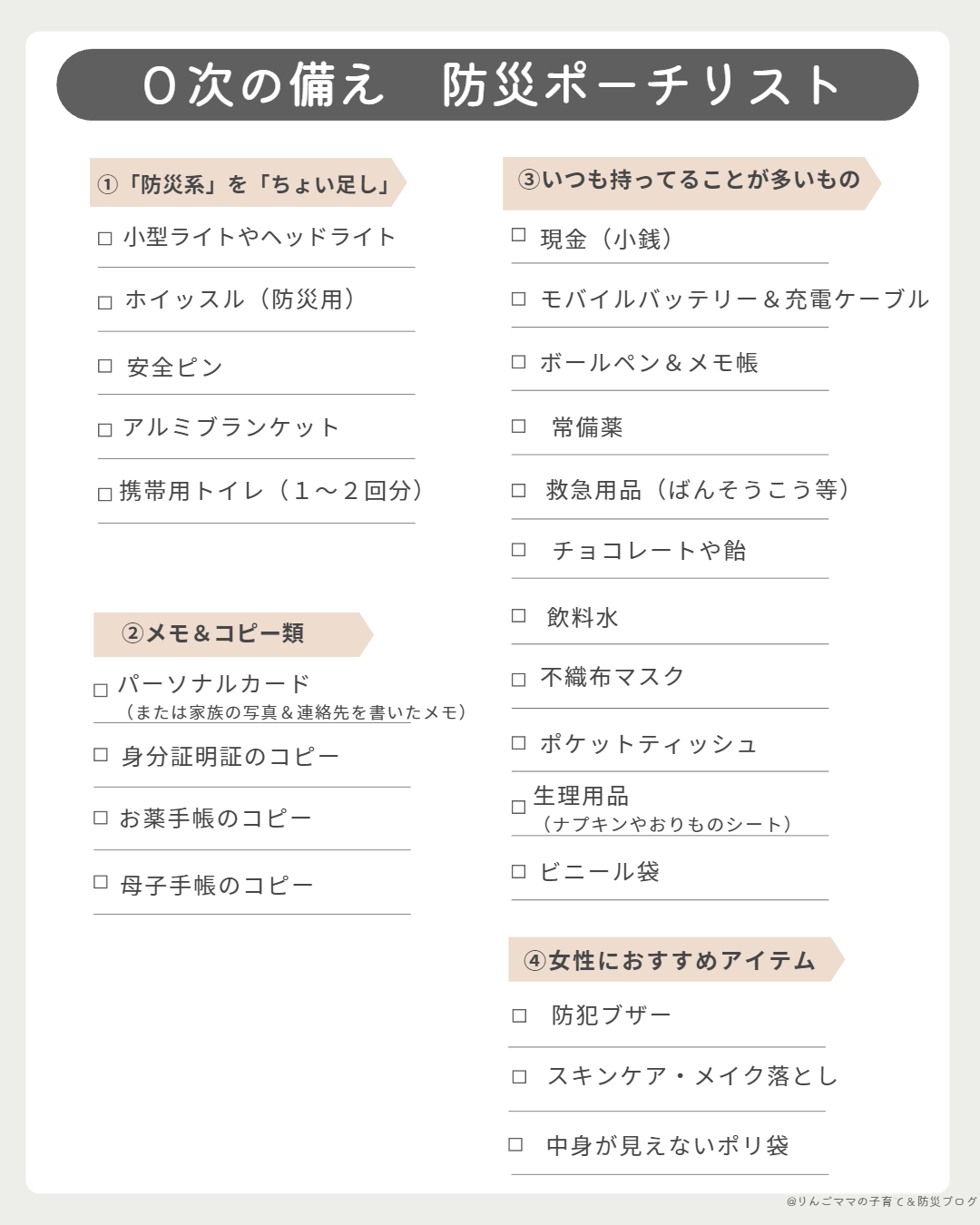

「0次の備え」防災ポーチリスト

「防災ポーチ」「防災グッズ」というけれども、すでにいつも持ち歩いているものが多いものです。そこに「ちょい足し」することで、防災ポーチができちゃいます。

ひとめで分かる!保存用画像

防災ポーチの中身リストです。スマホに画像を保存したり、スクショして活用してください。

①いつも持っているものに「防災系」を「ちょい足し」する

・小型ライト(懐中電灯。両手があくヘッドライトも良し)

・ホイッスル(防災用がおすすめ。ポーチの取っ手部分につける等してすぐに使えるのが安心)

・安全ピン(布を留めたり、ビニール袋に穴をあけたり)

・アルミブランケット(寒さ・暑さ対策)

・携帯用トイレ(1~2回分)

②メモ&コピー類

・パーソナルカード(または家族の写真&連絡先を書いたメモ)

・身分証明証のコピー

・お薬手帳のコピー

・(母子手帳のコピー)持っている場合は

③いつも持ってることが多いもの

・現金(小銭)

→常にお財布に入ってるものだけど、一定の枚数を保ちたい人は小さな小分け袋などに100円数枚・10円数枚を入れておく

・モバイルバッテリー&充電ケーブル

・ボールペン&メモ帳

→災害時はアナログ的なメモが重宝する

・常備薬

・救急用品(ばんそうこう等)

・チョコレートや飴(日持ちする非常食)

・飲料水(普段の水筒やペットボトル)

・不織布マスク

・ポケットティッシュ

・生理用品

・ビニール袋(防臭タイプや黒色のビニール袋がおすすめ)

④女性におすすめアイテム

・防犯ブザー

・スキンケア・メイク落とし

・中身が見えないポリ袋

・生理用品(ナプキンやおりものシート)

災害時に自分の身を守る

女性は災害時、衛生面や安全面で気をつけたいことがたくさんあります。避難所や在宅避難の生活時、犯罪に巻き込まれないためにも自分の身を守れるように、知っておきたいことを紹介します。

まとめて購入する「防災ポーチ」

そんなあなたには、セットになっている防災ポーチという選択肢もあります。

ある程度必要なものがまとまって入っているので、ここには入っていない「自分にとって必要なもの」(例えば常備薬、ナプキンやおりものシートなど生理用品、飴などの日持ちするお菓子、家族や知人の連絡先メモ、小銭、ビニール袋など)を追加してカスタマイズするとよいでしょう。

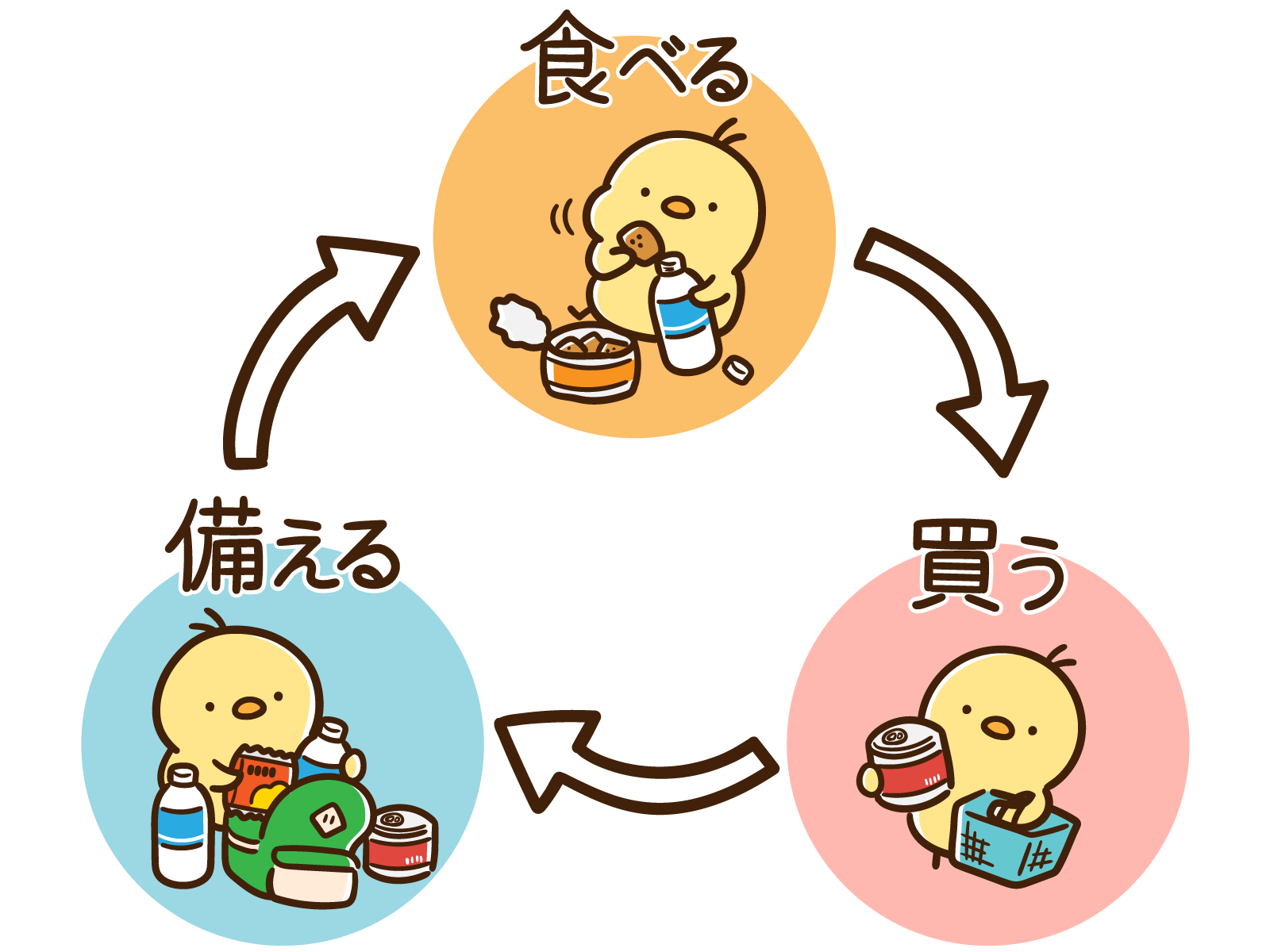

防災グッズの準備は「3つの段階」で考える

ここの章では、災害時に防災グッズや備えを生かすために、家庭で準備するものは、「3段階に分けて」用意しておくという考え方を紹介していきます。

防災対策として思いつくものを毎日持ち歩くのは難しいですよね。2リットルの保存水やアルファ米を「もしものためだから…」と通勤かばんに入れている人はほとんどいないはず。

さらには災害直後に緊急で避難する際に、たくさんの防災グッズや備蓄を持ち出すことは難しく、背負える非常用持ち出し袋の中に入れられるものは限られてしまいます。

そこで、災害時に防災グッズや備えを生かすために、家庭で準備するものは「3段階に分けて」用意しておくという考え方を紹介していきます。

下記の記事では、「0次の備え」「1次の備え」「2次の備え」別の具体的な持ち物リストをチェックできます。

-

【防災グッズ】赤ちゃんに必要なものリスト:3段階に分ける防災備蓄

続きを見る

①「0次の備え」

いつも常に持ち歩く「防災ポーチ」

日常的に携帯するもので、災害発生直後に命を守り、被災場所から自宅や避難所にたどりつくまで、数時間から一晩過ごすために必要なものです。普段のバッグの中に入れられる大きさのポーチに、必要なものを入れて携帯しましょう。

ポーチの素材は防水性で、できるだけ軽量&コンパクトなものがおすすめです。

②「1次の備え」

非常時に避難する際に持ち出す最低限の「避難リュック」で、1~2日分を想定した内容です。

基本的な考え方は、「自分が」「自宅から避難所まで」「緊急時に」「持ち出せるか」という点です。もしも旦那さんが仕事や外出中に、大人は自分ひとりで子どもを守りながら避難所まで行けるか?

よくインターネットで「防災 グッズ」と調べると、たくさんの情報が出てきます。リストにあるものをすべて詰め込んで、果たしてそれを背負い子どもを抱っこひもで抱えながら避難場所まで逃げられるか、というのを考えながら、準備することをオススメします。

③「2次の備え」

ライフラインが途絶えたときに必要な3~7日分の「備蓄」のことです。さらに被害が甚大で避難生活が数週間になる場合は、さらに備蓄があると安心です。

具体的には、

自宅に被害があり避難先での生活が長期化した際、自宅の安全を確認したうえで改めて自宅から持ち出す物資

あるいは、

自宅は無事だが、ライフラインが止まった状況の中で「在宅避難」を続けるために生活に必要な物資

を想定します。

備える前に知っておきたいこと

防災グッズを備える前に知っておきたいことが4点あります。

①防災グッズの準備は3つの段階で

②家庭環境と家族ひとりひとりにあわせて

③居住地域に起こりえる災害を想定して

③定期的見直しを(例:3月と9月)

①防災グッズの準備は3つの段階で

2章で前述した通りです。防災グッズといっても、その目的や用途、大きさ、いつ使うのかなどは多種多様です。家庭で準備するものは、「3段階に分けて」考える必要があります。

- いつも常に持ち歩く「防災ポーチ」は「0次の備え」。

- 非常時に避難する際に持ち出す最低限の「避難リュック」は「1次の備え」。1~2日分を想定して。

- ライフラインが途絶えたときに必要な3~7日分の「備蓄」は「2次の備え」

②自分と家族ひとりひとりにあわせて

また、防災グッズ・防災ポーチといっても人それぞれで中身が異なります。自分にとって「必要なもの」を入れましょう。

もしも家族と同居していたり、子どもがいる場合などは、それも含めて考えましょう。各家庭で家族構成も違えば、家族ひとりひとりの持病や個性、アレルギー、性格なども異なります。特に高齢の家族と同居または近所で暮らしていたり、妊娠中や産後、授乳中、精神的・身体的に配慮を必要とする家族がいるなど、状況はさまざまです。

その家族およびママ自身にとって、災害時本当に必要なものを「0次の備え」「1次の備え」「2次の備え」に分けて考えてみましょう。

③居住地域に起こりえる災害を想定して

お住まいの地域のハザードマップを見たことはあるでしょうか。住んでいる地域では一体どのような災害が起こりやすいのか、またどんな自然災害の歴史があったのか、調べてみるとよいでしょう。

海や川の近くに住んでいる、山の近くに住んでいる、海抜が低い地域に住んでいる、土砂災害が昔あったと言われている地域に住んでいる、豪雪の時に道がよく寸断される・・・

起こりえる災害によって、備えるグッズも、家のどこに置くか、どうやって逃げるか、どこに逃げるのかが全く異なります。ハザードマップや、自治体が出す防災アプリを参考にし、その地域に適した「防災ポーチ」「防災リュック」をつくるようにしましょう。

④定期的見直しを(3月と9月)

「防災ポーチ」を準備してそれで終わらせず、定期的に見直しましょう。具体的には、例えば3月と9月が定期見直しするタイミングとしておすすめです。

理由は2つあります。

ひとつ目は、3月の見直しは暑くなる春&夏にあわせて、9月には寒くなる秋&冬にあわせて、入れ替えができるからです。夏用にいれていた暑さ対策のものを9月に抜き、代わりに寒さ対策のカイロなどを入れる、といった具合です。地域の気候によって、1か月前後させてももちろんOKです。

ふたつ目の理由は、3月と9月は過去の震災を教訓に、防災月間として防災訓練や防災グッズの展開が盛んになる時期だからです。

また、「1次の備え」「2次の備え」についても同様のことがいえます。

だいぶ過去に大量に非常食を買ったけど、いつの間にか賞味期限が過ぎていた・・・

乾電池やガスボンベの使用期限が切れていた・・・

子どもの着替えやオムツがサイズアウトしていた・・・

防災備蓄に関してよく聞く話ですね。

非常食については、日常の中に食料備蓄を使って食事をし、消費したら使った分だけ買い足す、または子どもの成長にあわせて多めに買う「ローリングストック」が有名ですね。食料等を一定量に保ちつつ、食料を無駄にすることがないというメリットのほか、普段食べ慣れておくことでいざというときに「食べたことがなくてどうやって調理したらいいか分からない」「子どもが食べてくれなかった」という不安点も解消できます。

どんなものをどれだけ備え、どんなふうに見直していけば良いのか、あなたとあなたの家族にとって、本当に必要な備えを考えてみましょう。

災害時女性に知ってほしいこと

女性は災害時、衛生面や安全面で気をつけたいことがたくさんあります。避難所や在宅避難の生活時、犯罪に巻き込まれないためにも自分の身を守れるように、知っておきたいことを紹介します。

①いつものカバンに持ち歩く備え

普段から持ち歩く備えを「防災ポーチ」(0次の備え)

・生理用品(ナプキン・おりものシート)

・中が見えないポリ袋

・スキンケア・メイク落とし

・防犯ブザーやホイッスル

・携帯トイレ

・小型のライトやヘッドライト

②トイレ・衛生面

・トイレを我慢しない(体調不良の原因に)

・おりものシートを活用(下着を交換できないときもある)

・中が見えないポリ袋

③お互いに声をかけあって助け合う

・場所を離れてトイレなどに行くときは、周囲の女性同士で声をかけあい、存在を知らせる

・複数人で行動する

・防犯ブザー・ライト・ホイッスル等を持ち歩く

・困りごとを女性同士で共有し、改善の声を相談する

・子連れや授乳時の困りごとや希望も、抱え込まずに頼ったりニーズを伝える

災害時はセキュリティリスクが下がることから、女性や子どもが怖い思いをすることがあります。災害で大変な状況下の中、さらに犯罪に巻き込まれて大変な目に合わないためにも、自分の身は自分で守れるよう、事前の備えと周囲との助け合いを心がけたいですね。

ポーチはどんなものを使う?

アイテムを揃えたら最後に必要なのが「ポーチ」。

自宅にあるものでもちろんOKです。

ここでもし考慮できたら気を付けたいポイントを最後にあげます。

- 防水のものがおすすめ。大雨、洪水、津波…かばんが水に濡れてしまう可能性もあります。防災ポーチの中身が濡れないように、防水仕様がおすすめです。

- 軽量のもの。持ち歩くものだから1グラムでも軽いほうがいいですよね。

まとめ

「防災ポーチ」とはいうけれど、実は「ねんのために」と普段から持ち歩いているものが結構あったはずです。そこに防災仕様のものを「ちょい足し」することで災害時にも役立ってくれます。仕事や外出時に、+αで持ち歩いてはいかがでしょう。

日常的に携帯するものなので、持ちやすさ・軽さ・かわいさもこだわりつつ、自分が使いやすい「防災ポーチ」をつくりましょう。この「持ち歩く備え」が災害発生直後にあなたの命を守り、被災場所から自宅や避難所にたどりつくまで、きっとあなたや周囲の人の役に立ってくれるはずです。

(りんごママ)