日本では毎年、夏から秋にかけて台風が多く発生します。1年間に平均26.1個の台風が発生し、11.5個の台風が日本に接近、約3個が上陸して暴風雨をもたらすため、その被害は甚大です。しかし、台風は事前に予測できる災害だからこそ、各家庭・会社・施設でしっかりと備えることで、被害を確実に減らすことができます。この記事では、自宅の台風対策や避難時の注意点、台風が過ぎ去ったあとの対応などをご紹介します。

この記事を読むと以下のことがわかります。

この記事でわかること

・強風や停電に備えるには? 事前にするべき台風対策

・台風発生時の防災行動!避難する時の注意点

・台風が過ぎ去ったあとの対応は

・災害後、子どもやパパママの心のケア

目次

強風や停電に備えるには? 事前にするべき台風対策

ポイント

①避難時に持ち出す「避難リュック」と服装

②日頃からハザードマップで危険箇所の確認

③避難所までの避難ルートを確認

④家の外や室内の安全対策

⑤避難直前の最終確認

警戒レベルが発表されてから避難準備をしていると、本来の目的である安全な避難につながりません。また、小さなお子さんや高齢者の家族と同居している場合は、持ち出す荷物や服装の準備にも時間がかかります。

そこで、台風が上陸する前に、準備しておくべきことがいくつかあります。

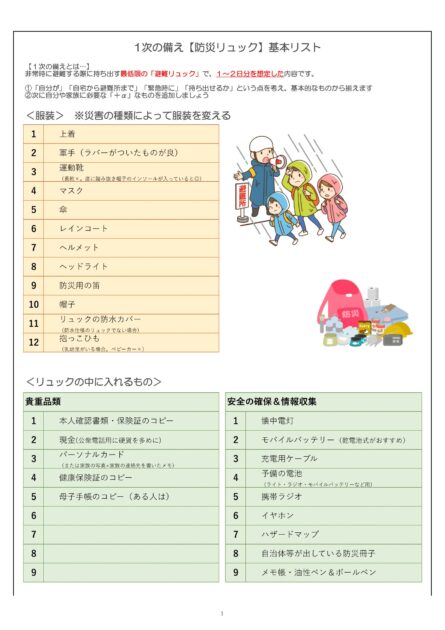

①「1次の備え」防災リュックの基本リスト

「1次の備え」防災リュックの基本リスト(PDFダウンロード可能)

▽防災グッズは「3段階に分けて」準備する基本的な考え方はコチラ

-

【初級編】防災対策は何から始めたらいい?超重要!基本的な考え方と防災グッズ

続きを見る

【初級編】防災対策は何から始めたらいい?超重要!基本的な考え方と防災グッズ

(1)服装

・上着

・軍手(ラバーがついたものが良)

・運動靴(長靴×。底に踏み抜き帽子のインソールが入っていると◎)

・マスク

・傘

・レインコート

・ヘルメット

・ヘッドライト

・防災用の笛

・帽子

・リュックの防水カバー(防水仕様のリュックでない場合)

・抱っこ紐(ベビーカーは×。抱っこ紐で逃げるの推奨です)

(2)貴重品類

・本人確認書類・保険証のコピー

・現金(公衆電話用に硬貨を多めに)

・パーソナルカード(または家族の写真+家族の連絡先を書いたメモ)

・母子手帳のコピー

・健康保険証のコピー

(3)安全の確保&情報収集

・懐中電灯

・モバイルバッテリー(乾電池式がおすすめ)

・充電用ケーブル

・予備の電池(ライト・ラジオ・モバイルバッテリーなど用)

・携帯ラジオ

・イヤホン

・ハザードマップ

・自治体等が出している防災冊子

・メモ帳&油性ペン

(4)飲み物・食べ物

・飲み物(500mlのペットボトル2~3本くらい)

・1-2日分(3~4食分)の非常食(長期保存のパン、栄養バー的な補助食品、ゼリー飲料など)

・食べ慣れたお菓子

・スプーンや箸(使い捨て)

・紙コップ

・皿になる容器(準備した非常食に応じて)

(5)衛生用品&小物

・暑さ・寒さ対策できるもの(冷却グッズ・防寒シートやカイロなど)

・ハンディファン(乾電池がおすすめ)

・ガムテープ(もしくは養生テープ)

・めがねやコンタクト

・ビニール袋(大・小)、ジッパー付き袋

・トイレットペーパー(芯を抜いてつぶすと体積を減らせる)

・携帯簡易トイレ(1人7回×2日分×家族分)

・消臭タイプのビニール袋(汚物を入れるため)

・生理用品(生理目的だけでなく下着を交換できない場合におりものシートがあると便利)

・除菌スプレー

・ウエットティッシュ

・使い捨て不織布マスク

・汗拭きシート

・救急用品(ばんそうこう等)

・はさみ

・タオル

・ガム

(6)着替え&身体を守る

・下着

・インナー

・靴下

・アルミブランケット

・寝袋または簡易マット

・アイマスク

・耳栓

・簡易スリッパ

ポイント

下着類はつい後回しにしがちですが、台風・大雨で衣類が濡れる可能性がある場合は下着・肌着類の着替えは必須です。

・防災リュックの下着は「命を守る」もの

・大雨や津波で濡れたままで放置しておくと、季節や状況においては命にかかわる・凍死する可能性がある

・必ず「乾いた下着」を最低限のものを準備することを推奨

・最低限:タオル1枚(顔体をふく用)/ 下着・肌着 1セット

・上着は雨具やアルミブランケット、袋などをかぶって暖をとることができても、下着だけは濡れたままで着替えがないと困る

-

防災リュックに下着は何日分必要?衣類はどうにかなる?子どもと女性用の解説付き

続きを見る

防災リュックに下着は何日分必要?衣類はどうにかなる?子どもと女性用の解説付き

(7)赤ちゃんがいる場合の追加アイテム

小さな赤ちゃんがいる家庭は、追加でグッズを追加しましょう。これも1~2日間分を想定した荷物量です。

オムツのサイズ、離乳食や食器類の有無は、月齢にあわせて準備しますが、赤ちゃんの成長は早いため、オムツや着替え、離乳食などは3ヶ月ごとに見直しましょう。

・オムツ(10枚前後)

・おしりふき

・着替え2セット

・ビニール袋

・消臭タイプのビニール袋

・おもちゃ(音の鳴らない)、絵本

・離乳食、液体ミルク、使い捨て哺乳瓶など(1-2日分)

・食器類(使い捨てのスプーン、深めのお皿、カップ、紙コップなど)

・授乳ケープ(大きめの布)

・母子手帳/保険証/医療証/お薬手帳

・保存水(純水がおすすめ)

・カイロ/発熱剤

・歯みがきシート

・おくるみ/アルミブランケット

-

【防災グッズ】赤ちゃんに必要なものリスト:3段階に分ける防災備蓄

続きを見る

【防災グッズ】赤ちゃんに必要なものリスト:3段階に分ける防災備蓄

②ハザードマップで危険箇所の確認

浸水リスクや土砂災害リスクのように、まずは自宅や職場周辺にはどんな危険があるのか、ハザードマップで事前に知っておくことが大切です。

住んでいる地域では一体どのような災害が起こりやすいのか、またどんな自然災害の歴史があったのか、調べてみましょう。

海や川の近くに住んでいる、山の近くに住んでいる、海抜が低い地域に住んでいる、土砂災害が昔あったと言われている地域に住んでいる、豪雪の時に道がよく寸断される・・・

起こりえる災害によって、備えるグッズも、家のどこに置くか、どうやって逃げるか、どこに逃げるのかが全く異なります。

ハザードマップや、自治体が出す防災アプリ、またその地域に適した防災グッズのおすすめなどを参考にしましょう。

③避難所までの避難ルートを確認

ハザードマップで自宅や職場の危険度を認識し、危険な可能性がわかったら避難所の場所と避難ルートも併せて実際に歩いて確認してみましょう。また、避難所は1つだけでなく、複数確認しましょう。

例えば、一番近い避難所が川を超えた先にあるとしたら、川とは離れた2番目に近い避難所のほうが安全なケースも考えられます。避難所の場所はもう知っているという方も、改めて避難ルートまで再確認すると安心です。

このときに、家族みんなで歩くこと、そして非常時持ち出し袋のリュックサックを背負って歩くとより現実的な想定ができます。

④家の周辺や室内の安全対策も

家族で避難し、自宅からしばらく離れる際、できるかぎり自宅の中、そして自宅の外回りの被害も最小限にするために、避難する前に安全対策も必要です。

具体的には以下のようなことがあげられます。

<日頃からできる台風・大雨対策>

(1)排水溝や側溝の掃除

(2)窓に飛散防止フィルムを貼る

(3)防災アプリのDLや公的機関のXをフォロー

<台風・大雨発生!避難する前にできたらしたい安全対策>

(4)「水のう」を置いて逆流防止

(5)外から浸水しそうな隙間を埋める

(6)外にあるものを家の中に入れる

(7)水につかると困るものは2階や高い位置に移動する

<日頃からできる台風・大雨対策>

(1)排水溝や側溝の掃除

・側溝にはゴミや汚泥がたまりやすく、掃除せず放置すると台風時に水があふれて浸水被害も。悪臭や害虫の発生源になることも

(2)窓に飛散防止フィルムを貼る

・ガラスが割れてもガラス破片がフィルムに付いたままになり、飛び散りや落下を防ぐことができます。

・強風によって飛来物が窓にぶつかった際、ガラス飛散防止フィルムにはガラスの貫通を抑制する効果も。

(3)防災アプリのダウンロードや公的機関のX(旧Twitter)をフォロー

・正しい情報を得るために、防災アプリ(YahooやNHKなど)をDLしておきましょう

・公的機関、住まいの自治体や防災課などのX(旧Twitter)もフォローしておく

<台風・大雨発生!避難する前にできたらしたい安全対策>

(4)「水のう」を置いて逆流防止

・トイレや風呂、洗面所等の排水溝に手作り「水のう」を置いて逆流防止

・30~45リットルのゴミ袋を二重にして水を入れ、口をしばって完成

(5)外から浸水しそうな隙間を埋める

・玄関や裏口など、外から浸水しそうな隙間を埋める

・手作りの水のうや、手に入れば土のう袋に土を詰めて作成

(6)外にあるものを家の中に入れる

・物干し竿や植木鉢、自転車や子どもの外用おもちゃなどを家の中に入れる

・外に出しっぱなしは風に飛ばされて危険です

(7)水につかると困るものは2階や高い位置に移動する

・万が一家の1階フロアが浸水しても被害を最小にするために、水につかると困るものは2階や高い位置に移動する

⑤避難直前の最終確認

災害発生後、もしも避難所へ向かい過ごすことになったら…

自宅を離れる前に、するべきことを紹介します。

(1)家族へのメモを残す

・万が一携帯電話が通じなくなることを想定して、不在の家族へ向けて、自分の居場所を書いたメモを残します。

・ただし、ドアなどみんなから見られる場所に貼ると、留守であることが第三者にも知られ危険です。

・あらかじめ家族内で、ポストの中やじょうろの中、置物の中、もしも自宅浸水の可能性がある場合は家の2階など、メモを残す場所を決めておきましょう。

(2)冷蔵庫内の整理

・停電になると腐りやすい食材は処分する

・氷も溶けてしまうので、冷凍庫から出して捨てる

(3)ガス・水道の元栓を閉める

・復旧時、家の中が水浸しになったり、ガス漏れしたりする危険を回避するため。

(4)電気のブレーカーをおとす

・電気が復旧した際、倒れて破損した電化製品などから起こる通電火災を防止するためにブレーカーをおとす

(5)家電のプラグをコンセントから抜く

・ブレーカー同様、電気復旧時のショートを防ぐためにコンセントから外す

(6)カーテンを閉める

・室内が見えないよう、カーテン・ブラインドはしっかりと閉める。

・もし窓が割れている場合は、ビニール袋とガムテープで穴をふさぐ

(7)鍵をかける

・窓、ドアにきちんと鍵をかけます

・そして最初の安否確認のメモを、家族だけがわかる場所に残して避難所へ

(一部参考:『決定版 巨大地震から子どもを守る50の方法』著:国崎信江・地震から子どもを守る会)

台風発生時の防災行動!避難する時の注意点

ポイント

①可能な限り複数人で避難する

②基本的に歩いて避難する

③避難時には極力両手をあけておく

④長靴をはかない

⑤明るいうちに避難する

実際に避難する際には以下のような点に注意しましょう。

①可能な限り複数人で避難する

万が一トラブルに巻き込まれた場合など、すぐに助けを呼べるように複数人で行動しましょう。もしも家内で大人が1人の場合は、近所の人に声をかけて一緒に行動するのも◎

②基本的に歩いて避難する

早く避難するためにも車を使おうと考えがちですが、実は車での避難は非常に危険です。

冠水した道路を走ると、水圧でドアが開かなくなる危険があるほか、車での避難は渋滞を引き起こし避難を妨げることにもなりかねません。

足の不自由な方を緊急で避難させるためといった緊急事態のような場面では、車の避難が適切という場合もありますが、基本的には徒歩での避難が原則です。もしも車でどうしても避難する場合は、道路が冠水し始める前に、早めの避難を心がけましょう。

③明るいうちに避難する

歩いて避難するためにも、明るい時間帯に避難をしましょう。

夜間や暗い中に避難するのは周りがよく見えないので、安全に避難するのがとても困難です。

夜中にかけて大雨や洪水が発生することが予想される場合には、たとえ「空振り避難」になってもよいので、明るいうちに早めに避難しましょう。

明るいうちとはいえ、雨天時だとやや暗い可能性もあるので、避難時のライトは懐中電灯ではなくヘッドライトを使用して両手を塞がないようにしましょう。

④避難時には極力両手をあけておく

災害にはどのような危険があるかわかりません。

例えば、物が飛んできたときにとっさに頭を守るといった行動には両手をあけておくことがどうしても不可欠です。また、水かさが増してきた道を歩くときは、長い杖や傘など棒状のもので、泥水で見えづらくなっている足元を突きながら、危険を確認して前に進みます。すでに浸水が始まっているような場合、蓋の開いたマンホールや側溝が目視できず、ケガをするおそれがあります。

懐中電灯をヘッドライトにしたり、防災バッグはリュックタイプにするといった極力両手をあけておく装備にすることをおすすめします。

⑤長靴をはかない

雨なので長靴をはいて避難するイメージがありますが、実は長靴での避難は厳禁です。

長靴の中に水が入って重くなり、動きづらくなる可能性があるので、動きやすい運動靴をはいて避難しましょう。

万が一ですが、浸水が進んで50cm以上(膝よりも高いくらい)になっていたら、歩いての避難が困難になるので垂直避難(できるかぎり高い場所へ避難)をしましょう。

台風が過ぎ去ったあとの対応は?

ポイント

①自宅・倉庫・自家用車など被害状況を写真に残す

②浸水被害の洗浄・片付け作業にそろえたい用具

③自宅が浸水したら・・・片付け作業の基本

④物流に影響!しばらく過ごせるように食料・水などの備蓄を

⑤体調・健康・心のケアも

①自宅・倉庫・自家用車など被害状況を写真に残す

台風が通過したら、自宅や敷地の状態を確認する必要があります。在宅避難でも安全な場所へ避難していたときでも同様です。浸水などがあった場合はすぐにでもお家の片付けに入りたいところですが、大切なのは被害状況を写真に撮ることです。

保険会社や契約内容にもよりますが、雨漏りや浸水、飛来物による損傷など、台風被害に対する補償を受けるには、証拠写真を求められるケースもあります。また、勤務先の従業員向け規約に、罹災した場合に見舞金などを受けられる場合もあります。自動車も同じく、水没や破損などがあれば写真に収めて残しておき、保険会社に相談すると良いでしょう。

外から撮影する時は、自宅の外観を東西南北の4方向から撮影しましょう。どこまで浸水したかが分かるよう、痕跡の近くに人を立たせたり、メジャーを添えた状態で撮影すると◎。エアコンの室外機、配管などの被害の状況も撮影します。

室内の撮影ポイントは、浸水の高さが分かるように、アップだけでなく少し引いたアングルでも撮りましょう。畳や床、壁など、屋内外の被害が分かるようアップ、そして引いたアングルでも撮影を。漂流物が当たって穴が空いているような所も記録しましょう。

②浸水被害の洗浄・片付け作業にそろえたい用具

(1)防塵マスク

室内に流れ込んできた泥や砂、汚物などは乾いて空気中にも舞い上がり、健康に悪影響を与えることも。防塵マスクが手に入らない場合は、普通の不織布マスクを重ねてつけたり、マスクの上からタオル等を巻くなどしましょう。

(2)安全靴・インソール入り長靴

被災した家屋には、飛び出した釘や割れた家財、ガラス、食器等の破片が飛び散っています。安全靴(靴の底やつま先に金属が入っている)や、長靴等にインソールを入れて踏み抜き防止して着用しましょう。

(3)軍手・手袋

よくある布軍手だけでは水に濡れてしまいます。「ゴム製の軍手」、もしくは「布製の軍手の上にゴム手袋を重ねる」ことをおすすめします。

(4)帽子・ヘルメット

エアコンもない室内で暑いかもしれませんが、ケガ防止に着用を。細かいホコリや粉じんなどが髪の毛につかないように防ぐ効果もあります。

(5)長袖・長ズボン

たとえ暑い季節でも、肌を露出は可能な限りしない格好で作業しましょう。ちょっとした切り傷から破傷風などの感染症になる恐れも。ケガ防止のためにも、できるだけ長袖長ズボンで。

(6)タオル

汗をふく、ちょっとした泥をぬぐうなどタオルはなにかと役に立ちます。首に巻く、腕に巻く、口元に結び付けるなど、2~3本タオルがあると良いです。

(7)ヘッドライト・懐中電灯

電気も止まっている室内で、日光が入らない部屋だと日中でも暗いです。ヘッドライトなら両手があくので作業に便利です。また床下など真っ暗な箇所を照らすなど、懐中電灯があると状況の確認や作業が進みます。

③自宅が浸水したら・・・片付け作業の基本

(1)被災した家屋には、飛び出した釘や割れた家財、ガラス、食器等の破片が飛び散っています。安全靴(靴の底やつま先に金属が入っている)や、長靴等にインソールを入れて踏み抜き防止して着用推奨

(2)後片づけを始める前に、建物の各部屋の写真・動画を撮影する。動画はゆっくりと、各部屋をまわりながら。

(3)ブレーカーは落としたままで作業。感電の危険が。エアコン等の家電の電源も入れてはいけない

(4)濡れてしまった家財、家電、荷物、畳、じゅうたん等はすべて外に出す。大型で出せないものは、床掃除をするときは室内でずらす。

(5)破棄するもの、残しておくものの「仕分け」をしてから外に出すのではなく、まずは「全部外に出す」

(6)床の掃除は、中性洗剤を水でうすめて、床を水(ホースやバケツで)と洗剤で掃除していく。水切りワイパーなどで外に泥水をかきだします。雑巾で拭き作業というより、泥水をかきだしていく作業。

(7)高圧洗浄機は室内で使うと傷つきやすいので、外で使うことを推奨します。

(8)床下を作業するのは、濡れた荷物の運び出しと、室内の掃除が終わってから。

(9)小さな子ども、小学生が家族にいる場合は、作業時は同席させない。(衛生面、心理面な点から)

(10)情報収集と相談

片付け作業は自分たちだけでやろうとすると大変。ボランティアの手を借りたい場合は、地域のボランティアセンターに作業依頼の連絡を。

住宅被害などの支援制度はさまざまな種類があり、災害によって自治体の支援が変わることもあります。

自治体などが発表する情報に注意して、困っていることは自分だけで抱え込まず、自治体や民間の支援団体などに相談してください。

④物流に影響!しばらく過ごせるように食料・水などの備蓄を

大きな災害のあとは、スーパーや商店街、工場や倉庫、企業そのものが被害に遭ったり、土砂崩れで道路が分断されたりと、物資の流通にも影響が生じます。スーパーやドラッグストアなどで必要なものが購入できなくなることも想定して、日頃から備蓄しておくことが大切です。最低でも家族の人数分✕7日分の食料や水の準備が理想ですが、一気に揃えるのはコスト・保管場所・労力もかかります。まずは「3日分」、次は更に2日分追加して「5日分」、それができたら2日分加えて「7日分」を備えていきましょう。

各家庭によって、家族構成・人数・高齢者や乳幼児・ペット・配慮が必要な方など状況はさまざま。また、一軒家かマンションか、住んでいる地域で多い災害の種類などで、備蓄するべき内容が大きく異なりますよね。

こちらのサイトでは、各家庭の人数等を入力し、1週間分または3日分の備蓄量を示してくれます。

-

【DL可能】在宅避難の1週間備蓄リスト&在宅避難の判断ポイントを解説

続きを見る

【DL可能】在宅避難の1週間備蓄リスト&在宅避難の判断ポイントを解説

⑤体調・健康・こころのケアも

(1)災害時の「パパママ」のこころの変化

災害時、生活のこと、仕事のこと、家のこと、そして子どものこころのケアを優先して、ついパパママ自身の「こころ」のケアの変化に気づきづらくなっていることも。

大切な人を亡くしたり、先の見えない避難生活で、こころにも体にも大きな変化が起こっています。パパやママも無理をしないで、自分に優しくする時間を設けましょう。

こころの変化

・涙もろくなる

・怒りっぽくなる

・ぼんやりして考えや言葉が出てこない

・自分が無力に感じる

・気持ちが落ち込む

・やる気がでない

からだの変化

・睡眠不足

・食欲がない

・胃腸の調子が悪い

・胸がドキドキする

・急に冷や汗がでる

・疲れやすい

(2)「パパママ」のこころのケア

・食事や睡眠の生活のリズムをできるだけ崩さないように心がける

・カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶)、お酒、たばこのとりすぎは、不安や不眠を悪化させることがあるため、適度の量に。

・避難生活中はお酒は控える。家庭内、集団生活上でトラブルが発生する可能性がある。

・どうしてもイライラするときは、深呼吸してリラックスを心がける

・小さな楽しみを見つけ、気分転換を図る

・つらいこと、困っていることは一人で抱えず、家族や友人と素直に話す。

・大人同士、互いに声をかけあう

・あまり頑張りすぎない

・回復の早さは人それぞれ。焦らずに自分のペースで過ごす。

(3)災害時の「子ども」のこころの変化

こころの反応

・一人でいるのが怖い

・怒ったりイライラする

・急に興奮状態になる

・表情に変化が少なくぼーっとしていることが多い

・無力感・疎外感

からだの反応

・発熱・食欲不振・腹痛・吐き気・頭痛など

・下痢・排泄の失敗・頻尿

・不眠・夜泣き・怖い夢

・ぜんそくやアトピーなどのアレルギー症状が強まる

行動の変化

・落ち着かない、集中力に欠ける

・赤ちゃん返り、甘えが強くなる

・泣くことができない

・怒りっぽくなる

・大人の気をひく行動をとる

・大人から離れたがらない

(4)「子ども」のこころのケア

・子どもを一人きりにせず、できるだけ子どもと一緒にいる

・子どもの話をよく聞く

・無理に話させない

・抱っこなどのスキンシップを増やす

・赤ちゃん返りや甘えを受け入れる

・避難先にお気に入りのおもちゃなどを用意する

・食事や睡眠などの生活リズムをできるだけ崩さないようにする

参照:「子育て家庭のための防災ハンドブック」(東京法規出版)

まとめ

浸水や土砂崩れのような早期避難が必要な危険があれば、いつでも避難できるように日頃から防災セットを準備しておくことが大切です。

在宅避難を検討していれば、食料や保存水のような備蓄品を多めに備えることはもちろん、水を使わない携帯トイレやカセットコンロ、ポータブル電源のような長期のライフライン停止に備えるグッズも、家族で話し合って準備しましょう。

少しずつ準備をしておくことをおすすめします。

(りんごママ)